Configurations of Art Historical Slides – Online-Kolloquium & Mailingliste

Das vierteljährlich stattfindende internationale Online-Zoom-Kolloquium „Configurations of Art Historical Slides„ widmet sich den vielfältigen materiellen und visuellen Konfigurationen kunsthistorischer Dias. Dieses informelle Format bietet Raum für vertiefte Einblicke in spezifische Sammlungen und Forschungsansätze und fördert zugleich einen lebendigen Austausch unter Kollegen und Kolleginnen aus unterschiedlichen Fachkontexten.

Um Einladungen zum Kolloquium sowie weitere Informationen zu aktuellen Projekten, Veranstaltungen und Publikationen der Teilnehmenden zu erhalten, tragen Sie sich bitte über folgenden Link in unsere Mailingliste ein: https://lists.tu-darmstadt.de/mailman/listinfo/configurationsofslides.

Das Kolloquium wird organisiert von Elena Skarke (Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fachgebiet AUK, TU Darmstadt) und Luisa Feiersinger (Leiterin der Mediathek am Institut für Kunst- und Bildgeschichte, HU Berlin).

Das nächste Kolloquium findet am 24. April 2026 statt!

Weitere Informationen zur Glasdiasammlung des Fachgebiets AUK an der TU Darmstadt finden Sie hier: https://www.architektur.tu-darmstadt.de/glasdiaprojekt/gdp/index.de.jsp.

The quarterly international online Zoom colloquium “Configurations of Art Historical Slides" is dedicated to exploring the diverse material and visual configurations of art historical slides.

This informal format provides a platform for in-depth presentations on specific collections and research perspectives, while fostering lively discussion and exchange among colleagues from various institutional backgrounds.

To receive invitations to the colloquium, as well as updates on current projects, events, and publications by the participants, please subscribe to our mailing list here: https://lists.tu-darmstadt.de/mailman/listinfo/configurationsofslides.

The colloquium is organized by Elena Skarke (Research Associate and Lecturer, Architecture and Art History, TU Darmstadt) and Luisa Feiersinger (Head of the Media Library at the Institute of Art and Image History, HU Berlin).

The next colloquium will be held on 24 April 2026!

For more information on the glass slide collection of the Department of Architecture and Art History at TU Darmstadt, see here: https://www.architektur.tu-darmstadt.de/glasdiaprojekt/gdp/index.de.jsp.

Organizing Architectures: Coloniality

Lecture Series of the DFG Research Training Group „Organizing Architectures“ in Winter Semester 2025/26

Modern architecture and the built environment have been organized by networks of colonial power.

To explore the regimes of this organization, this lecture series suggests shifting attention from colonialism to coloniality. Colonialism commonly denotes a historical system of territorial expansion, political domination, economic exploitation, and cultural hegemony, implemented by European powers from the 15th to the mid-20th century and characterized by military occupation, the imposition of foreign institutions, the extraction of resources, and the subjugation of local populations. In contrast, coloniality is a critical theoretical concept developed in the context of decolonial thought, particularly by scholars such as Aníbal Quijano, Walter Mignolo, and María Lugones. It refers to the enduring patterns of power, knowledge, and subjectivity that outlast the formal end of colonial rule. Coloniality operates through the continued global dominance of Western epistemologies, the marginalization of non-Western knowledge systems, and the persistence of racial hierarchies and economic dependency in the postcolonial world. Quijano’s notion of the coloniality of power articulates how colonial forms of domination have become embedded within the project of modernity itself. The lecture series probes coloniality as an analytical framework to understand modernist architecture and urban planning in various geographical contexts. It asks: How are these persistent knowledge systems, hierarchies, and dependencies still organizing architectures? In which architectural institutions, networks, and discourses does the coloniality of power survive or even thrive? Which spatial practices, processes, or techniques may oppose these tendencies? The lecture series invites critical, interdisciplinary, and situated inquiries into the ways in which coloniality continues to shape architectural thought and practice.

26.11.2025, 7 – 8:30 p.m.

„Tracing Political Violence in Postcolonial Architecture: The Body Keeps the Score“

Lecture by Prof. Dr. Anoma Pieris [Melbourne School of Design]

In 2022, the citizens of Colombo (Sri Lanka) took to the streets in a peoples' sovereignty movement that challenged the government's vision of neo-liberal progress. The materiality and messaging of their protracted urban occupation read the multilayered accretion of political violence as characterizing the postcolonial city. This lecture discusses how these layers accumulate, and how we might recognise them and parse them apart.

10.12.2025, 7 – 8:30 p.m.

„The Favela as Figure: Colonialist Afterlives and Urbanism's Technocratic Aesthetics in 1920s Rio de Janeiro“

Lecture by Prof. Dr. Adrian Anagnost [Tulane University School of Liberal Arts New Orleans]

How did the visual and spatial logics of colonial Brazil persist within modern technocratic urbanism? Focusing on Rio de Janeiro's early-20th-century urban reforms and architectural debates, I argue that the favela emerged as a figure through which elites translated colonial hierarchies of order and disorder into modernist form. From the demolition of Morro do Castelo for the 1922 World's Fair to the experimental architectural proposals of Flávio de Carvalho and the critical writings of Mário de Andrade circa 1930, the city became a laboratory for reconciling industrial modernity with nostalgic visions of colonial stability. Rather than a break with colonialism, Brazil's technocratic urbanism recoded the spatial logics of the casa-grande and plantation – hierarchical, paternalist, and racialized – into the visual grammar of modernization. The favela thus became both the symptom and the aesthetic kernel of modern Brazilian urbanism: a site where social inequality was reimagined as a design problem.

04.02.2026, 7 – 8:30 p.m.

„(Zionist) Coloniality under (British) Colonialism: The Architectural and Warfare Modernism of Yohanan (Eugene) Ratner in Mandatory Palestine“

Lecture by Prof. Dr. Alona Nitzan-Shiftan [Technion – Israel Institute of Technology Haifa]

The proposition to study coloniality as a modernist mode of organizing the ties between the terrain and its inhabitants allows us to set apart the act of settlement from the power of colonial rule. It thus provides a powerful theoretical tool to question the knowledge and expertise Zionists drew on to disperse civic and military settlement as a means of resisting and often undermining the colonial authority of the British Mandate (1922-1948). I address this tension by probing the architectural agency of Yohanan (Eugene) Ratner—an immensely influential and largely forgotten figure, whose expertise and teaching simultaneously modernized the architecture and warfare of the Jewish population in Mandate Palestine. Trained as an architect in Germany and as a soldier in the Imperial Russian Army during W.W.I., in Palestine Ratner accepted a paid job as a formative Dean of the Technion's architectural school, while volunteering to organize and spatialize the military resistance of the Jewish population.

I will argue that Ratner's capacity to reciprocate between architecture and warfare is indebted to the foundation of both in the epistemology of German and Russian modernities. In architecture Ratner is credited with the transition from historicism to modernism in institutional building of „capital A“ Architecture. But perhaps his greater influence is in the utilitarian architecture, territorial strategies, and organizational infrastructure that he devised through his non-paid job and have turned into a Zionist modus operandi. This rather invisible architectural-military oeuvre demonstrates how the nascent „forms of dominance“ that Ratner envisioned nurtured a coloniality of power that predated rather than (or prior to) outlasting the formal end of European colonialism.

11.02.2026, 7 – 8:30 p.m.

„Architectures of the Archive: Reorganizing Memory and Heritage“

With Contributions by Setareh Noorani [Nieuwe Instituut Rotterdam] and Prof. Dr. Sung Hong Kim [University of Seoul] and a Guided Tour through the Exhibition „Out of Storage“ with Evelyn Steiner [Curator]

This event brings together Sung Hong Kim, Setareh Noorani, and Evelyn Steiner to discuss the politics and poetics of archives, including their exclusions, futures and gaps. Together, they explore how archives can become spaces for negotiation between memory and material, visibility and omission, and the local and the global.

The lectures will be in English.

Location: Auditorium at Deutsches Architekturmuseum (DAM), Schaumainkai 43, 60596 Frankfurt am Main

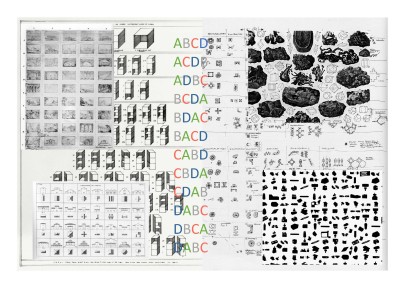

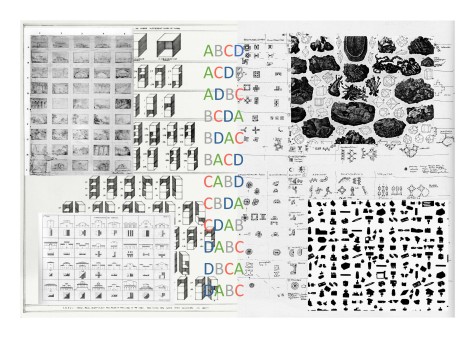

Experimente im Prozess. Paradigmenwechsel. Architektur- und Entwurfslehre in der Abteilung Bauen der HfG Ulm

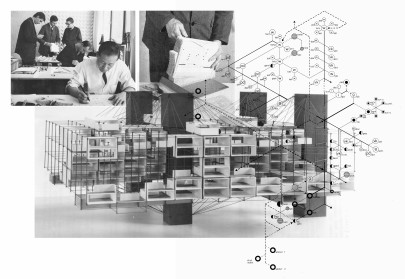

Experimente im Prozess. Paradigmenwechsel. Architektur- und Entwurfslehre in der Abteilung Bauen der HfG Ulm enthüllt die Abteilung Bauen der HfG Ulm (1953–1968) – einen bislang unterschätzten Ort architektonischer Innovation. Architektur wurde hier nicht als künstlerische Eingebung verstanden, sondern als methodisches Experiment auf Basis wissenschaftlich gesicherter Informationen. Daraus entstand das sogenannte Ulmer Modell: eine interdisziplinäre Synthese aus Ingenieur-, Natur-, Human- und Sozialwissenschaften, die Architektur als technische wie gesellschaftliche Aufgabe definierte und neue Methoden für ein integrales Entwerfen einführte. Mit Impulsen aus Kybernetik, System- und Informationstheorie entstanden Architekturexperimente vom Makro- bis zum Mikrokosmos, die Vision und Pragmatismus verbanden.

Das Forschungsprojekt schließt eine Leerstelle in der Architekturgeschichte, rekonstruiert den Einfluss des Ulmer Modells auf die Entwurfsarbeiten der HfG und seine internationale Wirkung (Design Methods Movement). Diese Wirkungsspuren zeigen, wie eine methodisch fundierte Lehre mit utopischem Ansatz bis heute prägende Impulse für Architektur und Lehre geben kann.

https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/558364066?language=de

Experiments in Process. Paradigm shift: Teaching Architecture and Design in the Department of Building at the HfG Ulm reveals the Building Department of the HfG Ulm (1953–1968) – a previously underestimated site of architectural innovation. Here, architecture was not understood as artistic inspiration, but rather as a methodical experiment based on scientifically grounded information. This gave rise to the so called Ulm Model: an interdisciplinary synthesis of engineering, natural, human, and social sciences that defined architecture as both a technical and societal task and introduced new methods for integral design. Drawing on insights from cybernetics, systems, and information theory, architectural experimentation were developed on a scale ranging from the macro to the microcosm, combining vision and pragmatism.

This research project fills a gap in architectural history, reconstructing the influence of the Ulm Model on the HfG’s design work and its international impact (Design Methods Movement). These traces demonstrate how a methodically grounded education with a utopian approach continues to provide formative inspiration for architecture and teaching today.

https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/558364066?language=en

Dr. Chris Dähne

DFG-Projekt (Eigene Stelle)

in Kooperation mit dem HfG-Archiv Museum Ulm

Projektlaufzeit: 2025–2028

DFG-Projektnr.: 558364066

Organizing Architectures

The lecture series of the new Research Training Group «Organizing Architectures» will begin in the summer semester of 2025. You are cordially invited to attend lectures by our guests from the fields of political science, sociology, and architectural history and theory!

21.5.2025, 18:00–19:30

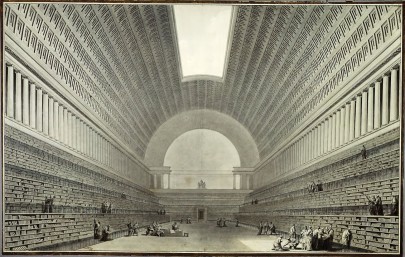

«Democratic Architecture in Democratic Capitals? – Symbolizing and Embodying the Sovereignty of the People in Urban Space and Public Buildings»

Lecture by Prof. Dr. Michael Minkenberg [Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder)]

11.6.2025, 18:00–19:30

«Architecture Sociologically Considered»

Lecture by Prof. Dr. Silke Steets [FAU Erlangen]

25.6.2025, 18:00–19:30

«Speaking on Behalf of UNESCO – Architectural Knowledge in International Organizations»

Lecture by Dr. Frederike Lausch [ETH Zürich]

2.7.2025, 18:00–19:30

«More books? Architectural Education»

Round Table with Prof. Dr. Philip Ursprung [ETH Zürich], Dr. Daniela Ortiz dos Santos & Prof. Dr. Carsten Ruhl [Goethe University Frankfurt am Main]

Location: Goethe University Frankfurt, Campus Westend, Seminarhaus 1.104

Athene-Hauptpreis für „Forschungswerkstatt zur Geschichte des Instituts für Tropisches Bauen in Darmstadt (1960er–1990er Jahre)"

Wir freuen uns sehr, dass unsere ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Frederike Lausch gemeinsam mit Adrian Franco mit dem Athene-Hauptpreis für gute Lehre ausgezeichnet wurde.

Der Preis würdigt die Arbeit der „Forschungswerkstatt zur Geschichte des Instituts für Tropisches Bauen in Darmstadt (1960er–1990er Jahre)“, die sich im vergangenen Wintersemester im Rahmen eines Seminars mit der Geschichte des „Instituts für Tropisches Bauen“, später Fachgebiet „Planen und Bauen in Entwicklungsländern“, auseinandersetzte. Gemeinsam mit den Studierenden wurden historische Dokumente erschlossen, analysiert und anschließend als Forschungsblog digital zugänglich gemacht.

Vorgeschlagen wurde das Seminar von einem studentischen Teilnehmer: „Die Organisation von Gastvorträgen mit verschiedenen Hintergründen und die damit verbundene Diskussion zu Themen von Diversität und Rassismus in der Lehre und Architektur sowohl im Rückblick auf die archivierten Materialien, die dem Seminar zur Verfügung standen, als auch mit Ausblick auf die heutige Lehre und Architektur, war besonders bereichernd“, heißt es in seiner Begründung.

Wir gratulieren herzlichst zu dieser Auszeichnung!

Programmierte Hoffnung – Architekturexperimente an der HfG Ulm

15. Februar bis 26. Oktober 2025

HfG-Archiv Ulm, Am Hochsträß 8, 89081 Ulm

sich die Architekturabteilung der HfG Ulm unter Konrad Wachsmann und Herbert Ohl rasch zu einem Hotspot des ‚industrialisierten Bauens‘. Wissenschaftlich und international vernetzt, erarbeiteten Lehrende und Studierende gemeinsam mit der Bauindustrie visionäre Konzepte für eine technisierte Welt. Neben Architekten wie Richard Buckminster Fuller, Ray und Charles Eames, Frei Otto und Yona Friedman prägten auch führende Köpfe der Geistes-, Natur- und Ingenieurwissenschaften das Lehrprogramm. Disziplinen wie Kybernetik, Operationsanalyse und Wissenschaftstheorie – vertreten durch Pioniere wie Norbert Wiener, Max Bense und Horst Rittel – wurden integraler Bestandteil der Ausbildung. Ziel war es, Architektur als ‚programmierte Hoffnung‘ wissenschaftlich, interdisziplinär und sozial verantwortlich zu denken.

Dieser Ansatz inspirierte Studierende zu Experimenten: von modularen Wohn- und Schulkomplexen über halbautomatisierte Shopping Malls bis hin zu seriellen Stabwerkkonstruktionen. Die Arbeiten verbinden präzise Handwerklichkeit mit hoher theoretischer und technischer Expertise. Bereits hier zeichnen sich frühe algorithmische Entwurfsmethoden ab, die ihrer Zeit weit voraus waren.

Die Ausstellung zeigt Architekturmodelle, Originalpläne, Zeichnungen und Fotografien – exklusiv aus dem HfG-Archiv / Museum Ulm, das viele dieser Exponate erstmals präsentiert.

Kuratiert wird die Ausstellung von Dr. Chris Dähne (Goethe-Universität Frankfurt), Dr. Helge Svenshon (TU Darmstadt) und Dr. Martin Mäntele (HfG-Archiv / Museum Ulm). Ein umfangreich bebilderter Begleitband erscheint im Verlag av edition.

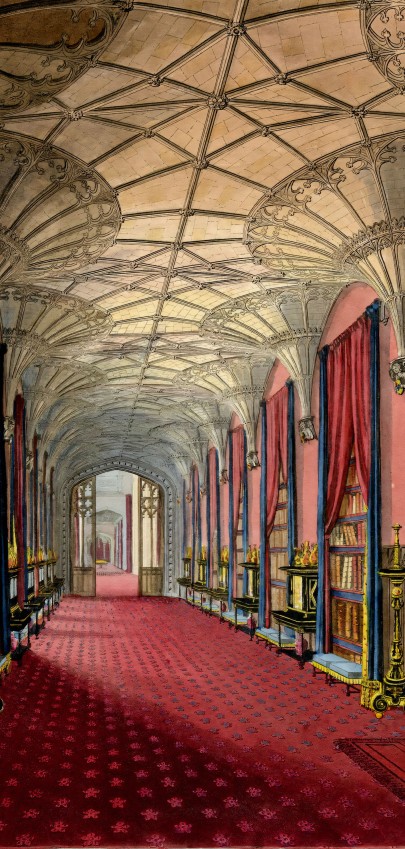

Gothic (Revival) Spaces

Concepts and Reinterpretation of British and Continental Domestic Architecture 1750–1900

Critical engagements with so-called Gothic spaces in fiction is arguably one of many intellectual explorations in the field of Gothic literature. These literary representations of space may emphasise the semiotic structure of fictional spaces in terms of plot, atmosphere and mood but they also reflect on characteristics and behavioural patterns of the narrative’s protagonists. Until recently however, less sustained scholarly attention has been paid to the relationship between Gothic architecture and Gothic literature and the architectural style of the Middle Ages as prototype of the Gothic Revival space. In the discipline of art history, on the other hand, a critical focus on Neo-Gothic architecture that highlights design, styles and architectural precursors inhabits a much more prominent role. And yet one could argue that scholarly enquiries into the complexity of spatial structures and effects including the re-contextualised Gothic forms and features as well as the social and performative functions of spaces, especially Gothic Revival interiors and furniture, are yet to emerge. With the conference “Gothic (Revival) Spaces” we critically engage with the imaginary spaces in literature and the actually built or designed architectural spaces, since there’s little doubt that the evolution of the fictional and the tangible, material Gothic space is closely intertwined.

14. bis 16. November 2024

Institut für Kunstgeschichte

der Universität Würzburg

Marianne Fronhofer-Almen

Tel. 0931/31-85576

l-kunstgeschichte@uni-wuerzburg.de

Martin von Wagner Museum & Toscana-Saal

Residenz Südflügel

Residenzplatz 2A

97070 Würzburg

Organisation

Dr. Daniela Roberts

Julius-Maximilians-Universität

WürzburgInstitut für Kunstgeschichte

daniela.roberts@uni-wuerzburg.de

Christina Clausen

Technische Universität Darmstadt Fachgebiet

Architektur- und Kunstgeschichte

clausen@kunst.tu-darmstadt.de

Kunstgewerbeschulen: Wegbereiter einer neuen Architekturlehre

Die heutigen Fachbereiche Architektur und Design der Fachhochschule Dortmund gehen auf die 1904 gegründete Handwerker- und Kunstgewerbeschule zurück. Das 120-jährige Jubiläum der Dortmunder Bildungseinrichtung wird zum Anlass genommen, in einer Tagung die Beziehung zwischen Architekturausbildung und Kunstgewerbeproduktion eingehender zu beleuchten und den Einfluss von Kunstgewerbeschulen auf die damaligen Architekturdiskurse zu erörtern.

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielten Kunstgewerbeschulen neben den TechnischenHochschulen, Akademien und Baugewerkschulen eine nicht zu unterschätzende Rolle inder Architekturausbildung. Im Zuge der Umwandlung der Polytechnischen Schulen zu Technischen Hochschulen und der einhergehenden Akademisierung ihrer Ausbildung wandelte sich ihre Klientel, da nun das Abitur für die Aufnahme vorausgesetzt wurde. Für künstlerisch, handwerklichund technisch begabte Schülerinnen und Schüler ohne Hochschulzugangsberechtigung entstandeine Lücke, in die die noch junge Institution der Kunstgewerbeschule rückte. Diese hatte sich ausgehend von den großen Gewerbeschauen bei den Weltausstellungen in London 1851 und 1862 sowie in Paris 1867 entwickelt. 1867 gründete der Verein „Deutsches Gewerbe-Museum zu Berlin“ zur Förderung der Kunstindustrie das Kunstgewerbemuseum zu Berlin und 1868 nach englischem Vorbild die dazugehörige „Unterrichts-Anstalt“. Reichsweit folgte rasch die Einrichtung zahlreicher weiterer Kunstgewerbeschulen, doch nur wenige sahen in ihrem Lehrplan neben Fächern wie Ornament- und Figurenzeichen, Modellieren, Bildhauerei oder Dekorationsmalerei auch besondere Architekturklassen vor. Um 1900 aber setzte das junge Schulformat im Zuge der Kunstgewerbereform und des zeitgleichen handelspolitischen Expansionsdrangs des Deutschen Kaiserreichs sowie den Forderungen des 1907 gegründeten Deutschen Werkbunds vorauseilend, die Verbindung von Kunst, Handwerk und Technik bzw. das Zusammenwirken von Material, Objekt und Raum in den Mittelpunkt seiner Lehre und avancierte so zum avantgardistischen Motor einer neuen Architektur.

Die Tagung setzt sich zum Ziel, die bisher kaum betrachtete Architekturlehre an Kunstgewerbeschulen aus fachlicher, didaktischer, personeller und baulicher Perspektive zu diskutieren. Im Mittelpunkt stehen Fragen wie diejenige nach konkreten Unterrichtskonzepten und -inhalten, die lokal oder überregional an den Schulen gelebt wurden. Von Interesse ist beispielsweise, wie das Fach „Raumkunst“ als Verquickung von Innenraumausstattung und Hochbau zu definieren ist und welchen Einfluss die progressive Auffassung von Material, Objekt und Raum als beständige Einheitauf das zeitgenössische Architekturverständnis nahm. Die Architekturausbildung an Kunstgewerbeschulen wird daher auch im Kontext weiterer Lehreinrichtungen und anhand objektbasierter Lehre dargestellt. Fallstudien einzelner Kunstgewerbeschulen von den Anfängen über die Werkbund-Zeit bis zum Bauhaus beleuchten die Programmatik der Architekturlehre ebenso wie Kunstgewerbeschulneubauten,Verbindungen zur Industrie und individuelle Karrieren. Ebenso werden internationale Entwicklungen und Verflechtungen in den Blick genommen.

Die Tagung wird unterstützt von der Fritz Thyssen Stiftung und gemeinsam ausgerichtet vom Lehrgebiet Architekturgeschichte, -theorie und Denkmalpflege der Fachhochschule Dortmund, dem Fachgebiet Architektur- und Kunstgeschichte der Technischen Universität Darmstadt und dem Forschungsnetzwerk „Pioniere der Designausbildung. Neue Perspektiven auf die deutschen Kunstgewerbeschulen vor dem Bauhaus“, angesiedelt als Design Campus LAB am Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Die Veranstaltung ist zugleich die 4. Jahrestagung des Forschungsnetzwerks.

Die Organisatorinnen bitten alle Interessierten, sich per Mail bis zum 18. November 2024 für die Teilnahme an der Tagung anzumelden: architekturlehre@fh-dortmund.de

PDF (wird in neuem Tab geöffnet)

Donnerstag, 5.12.24

9:30 Uhr, Registrierung

10:00 Uhr, Einführung in die Tagung

10:30 Uhr, Session 1: Vom Lehrplan zur Didaktik

Architektenausbildung im 19. Jahrhundert: Institutionen, Curricula, Lehrer

Christiane Salge, Darmstadt

Von Ornamenten und Modellen. Mittel der Architekturlehre an Kunstgewerbeschulen

Anna-Sophie Laug, Pforzheim

„Zusammenfassung aller Künste und aller Gewerbe in der Architektur„ – Die Kunstgewerbeschule Hamburg unter Richard Meyer und ihr Neubau von Fritz

Schumacher (1911–13)

Elke Katharina Wittich, Hannover

13:00 Uhr, Mittagspause

14:00 Uhr, Session 2: Internationale Bezüge / International references

Teaching architecture in an applied art museum: South Kensington and the evolution of British architectural education

Lily Crowther, London

From Great Britain to Prussia. Hermann Muthesius and the schools of applied arts

Christiane Fülscher, Dortmund

The Werkbund touch: industrial culture, architecture and social reform in Offenbach

Christian Welzbacher, Berlin

Teaching interiors. The emergence of interior architecture in Belgian architecture schools

Fredie Floré, Ghent

17:00 Uhr, Zusammenfassung erster Tag

Freitag, 6.12.24

9:00 Uhr, Registrierung

9:30 Uhr, Session 3: Erste Ansätze einer Architekturlehre

Zur Architekturlehre an der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums Berlin

Julia Witt, Berlin

Viele „Wege nach Weimar“? Van de Velde, Schultze-Naumburg und das Kunstgewerbe

Ole W. Fischer, Stuttgart

11:15 Uhr, Session 4: Wandel zur Werkschule und zu einer umfassenden Architekturausbildung

Im Fluss. Architekturausbildung am Bauhaus 1919–1933

Anke Blümm, Weimar

Der Beitrag der Kölner Werkschulen zur Reform der Sakralarchitektur im Rheinland

Christiane Heiser, Köln

12:30 Uhr, Mittagspause

13:30 Uhr

Keimzelle einer Lehranstalt modernen Zuschnitts. Die Werkschule für gestaltende Arbeit in Stettin

Sylvia Claus & Miriam-Esther Owesle, Cottbus

Kollaboration und Innovation. Rudolf Schwarz und die Idee der Werkgemeinschaft

Hannah Schiefer, Düsseldorf

14:45 Uhr, Abschlussdiskussion

15:30 Uhr, voraussichtliches Ende

Gefördert von der Fritz Thyssen Stiftung, Köln

https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/

Organisation

Christiane Fülscher – Architekturgeschichte, -theorie und Denkmalpflege, Fachhochschule Dortmund

https://www.fh-dortmund.de/lehrgebiete/architekturgeschichte-theorie-und-denkmalpflege.php

Anna-Sophie Laug – Fakultät für Gestaltung, Hochschule Pforzheim

https://designpf.hs-pforzheim.de/kupfer

Christiane Salge – Architektur- und Kunstgeschichte, Technische Universität Darmstadt

https://www.kunstgeschichte.architektur.tu-darmstadt.de

Forschungsnetzwerk „Pioniere der Designausbildung. Neue Perspektiven auf die deutschen Kunstgewerbeschulen vor dem Bauhaus“, Design Campus LAB am Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

https://designcampus.org/lab/pioneers-of-design-education/

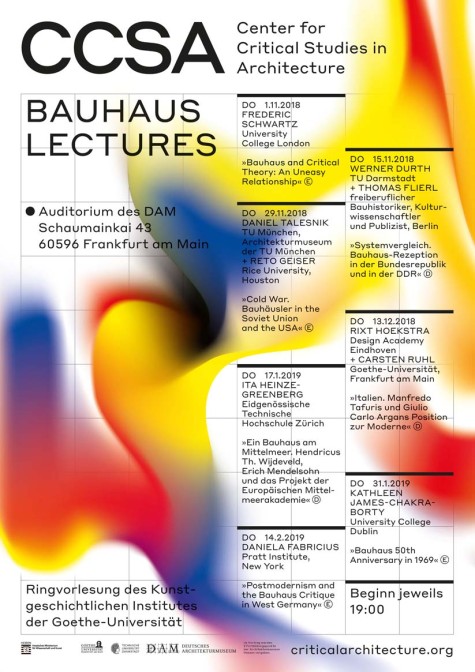

CCSA Center for Critical Studies in Architecture

https://www.criticalarchitecture.org

Leftovers of Brutalist Possibilities in Seoul: How to Capture Sewoon Sangga?

This workshop revolves around Sewoon Sangga, a utopian megastructure built between 1967 and 1972 stretching between the historical Jongro-gu and Jung-gugo neighbourhoods in Seoul. Our interest in this building was initially sparked by its central role in one of the most successful international K-drama exports of recent years, Vincenzo (2021). In this series, a Korean-born mafia lawyer, adopted as a child by an Italian family, returns to Seoul to retrieve a hidden treasure: a large amount of gold stored in an elaborately secured vault installed in secrecy underneath Geumga Plaza, an inconspicuous and slightly run-down building housing small businesses and flats. This is embodied in the series by Sewoon Sangga.

Designed by Korean architect Kim Swoo Geun, Sewoon Sangga is a more than one-kilometre-long brutalist complex, featuring a mixed-used concept. It was the first building of its kind in South Korea, erected on a strip of land cleared during WWII as a precautionary measure to prevent potential fires from spreading in the city and to provide safe passage for the city’s inhabitants during evacuations. The modernist utopian vision with its vast network of alleys, passages and staircases and its abundance of apartments and shops soon proved less successful than envisioned, at least from an official perspective. Instead, Sewoon Sanga, as the artist Seo Hyun Suk put it, “embraced the impossibility of what it had promised” (Hyun-Suk Seo, Fantastic City, 2018).

Threatened with demolition, not to retrieve any hidden treasures though but as part of the city's rapid and relentless redevelopment since the 1980s, the building was rather ironically saved by the financial crisis of 2008. Remodeling of a section of the complex has since been completed and it is now being marketed as a hub for start-up businesses. Other efforts to revitalise and refurbish the complex are underway, with varying degrees of success. However, Sewoon Sangga also remains home to a large number of small businesses including mom-and-pop stores, many of which go back decades and seem to sell goods no longer needed today, as well as offices and apartments.

Our workshop is less interested in exhaustively exploring any part of the history of Sewoon Sangga. Rather, we are looking at it as a 'boundary object', defined by Susan Leigh Star as something that can facilitate communication between different social and disciplinary groups, each with different perspectives and interests. A boundary object provides a tangible object that can be understood and engaged with across different contexts.

The workshop will feature six papers on aspects of Sewoon Sangga by scholars from architecture, media studies, cultural studies, urban studies and sociology. The presentations will be followed by a discussion of the papers in relation to each other, together with invited experts on curating – including the architectural exhibition „SOS Brutalism“ – and interdisciplinary research. The aim is to thereby reflect on the potential and challenges of this collaborative research project to investigate the physical and symbolic function of buildings in relation to their role in social, cultural and historical processes.

Organised by Sarah Borree, Chris Dähne and Rembert Hüser, Goethe University Frankfurt a. M.

If you are interested in attending the workshop, please email us at: sewoonsangga@gmail.com

The full program can be found here: AO_Workshop 2024_Programme (wird in neuem Tab geöffnet)

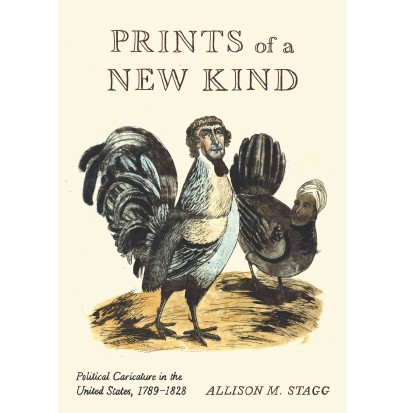

Ewell L. Newman Book Award für Allison Stagg

Die TU-Wissenschaftlerin Allison Stagg ist für eine Buchveröffentlichung mit einem renommierten US-Preis ausgezeichnet worden.

Die Mitarbeiterin im Fachbereich Architektur erhielt für ihre Publikation „Prints of a New Kind“ den Ewell L. Newman Book Award für kunsthistorische Bücher. Die American Historical Print Collectors Society (AHPCS), die den Preis vergibt, würdigte die Veröffentlichung als „bedeutende wissenschaftliche Leistung auf dem Gebiet amerikanischer historischer Drucke“.

https://www.psupress.org/books/titles/978-0-271-09332-1.html

Staggs Buch handelt von der ersten Generation amerikanischer Karikaturisten aus den Jahren 1780 bis 1828, zu der bislang relativ wenig geforscht wurde. Die Autorin liefert wichtige neue Informationen über die Drucke und das Publikum von Künstlern wie James Akin und William Charles und leistet damit einen bedeutenden Beitrag zum Fachgebiet, wie die AHPCS erklärte. Allison Stagg ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Architektur- und Kunstgeschichte von Professorin Christiane Salge.

Der Ewell L. Newman Book Award wird seit mehr als 30 Jahren verliehen. Er ist benannt nach einem Gründungsmitglied der AHPCS (1905-1992). AHPCS/mih

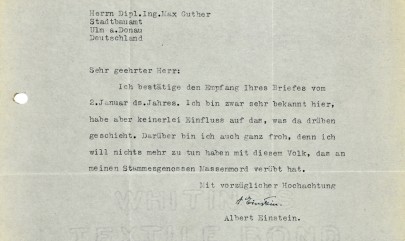

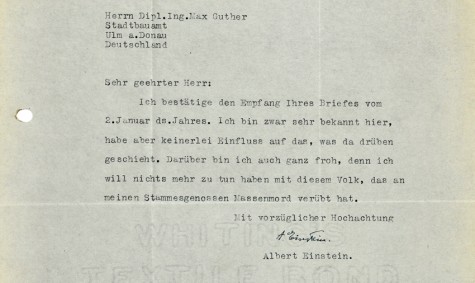

Briefwechsel zwischen Albert Einstein und Max Guther aus dem Jahr 1947 gefunden

Im Zuge der Recherchen zum Masterseminar „Der Fachbereich Architektur. Geschichte, Gebäude, Personen“ ist im Nachlass des seit 1954 als Professor für Städtebau und Siedlungswesen an der TH Darmstadt tätigen Max Guther ein Briefwechsel zwischen ihm und Albert Einstein gefunden worden. Der Briefwechsel stammt aus der Zeit vor Guthers Tätigkeit an der TH Darmstadt, als er 1947 als Stadtbaudirektor in Ulm mit dem Wiederaufbau der stark zerstörten Stadt betraut war. In diesem Zusammenhang wendet er sich hilfesuchend an Albert Einstein da Ulm die Heimatstadt beider Männer war und bittet diesen um ein „befürwortendes Wort“, damit Ulm nicht länger durch die Donau in das württembergische Ulm und das bayerische Neu-Ulm getrennt ist. Guther sieht aufgrund von Einsteins Bekanntheit eine Chance zur Umsetzung in dieser Angelegenheit. Angesichts der Shoah äußert Einstein sich in klaren und deutlich ablehnenden Worten.

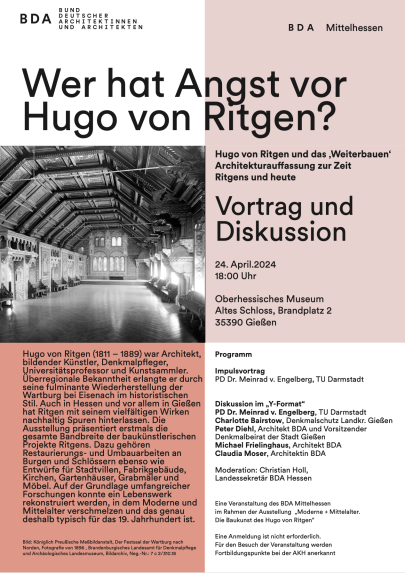

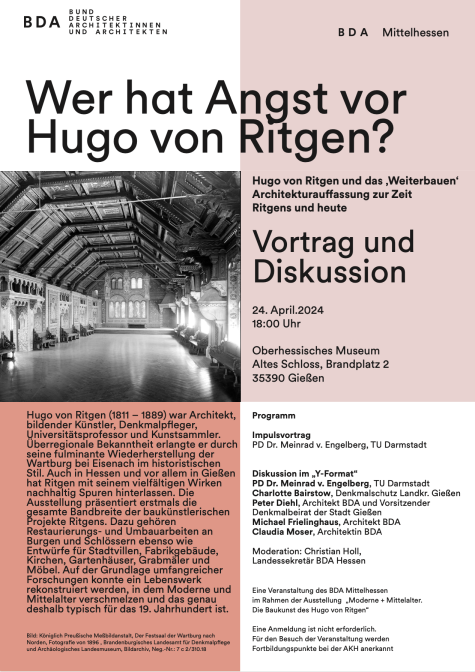

Wer hat Angst vor Hugo von Ritgen? Vortrag und Diskussion

Hugo von Ritgen (1811 – 1889) war Architekt, bildender Künstler, Denkmalpfleger, Universitätsprofessor und Kunstsammler. Überregionale Bekanntheit erlangte er durch seine fulminante Wiederherstellung der Wartburg bei Eisenach im historistischen Stil. Auch in Hessen und vor allem in Gießen hat Ritgen mit seinem vielfältigen Wirken nachhaltig Spuren hinterlassen. Die Ausstellung präsentiert erstmals die gesamte Bandbreite der baukünstlerischen Projekte Ritgens. Dazu gehören Restaurierungs- und Umbauarbeiten an Burgen und Schlössern ebenso wie Entwürfe für Stadtvillen, Fabrikgebäude, Kirchen, Gartenhäuser, Grabmäler und Möbel. Auf der Grundlage umfangreicher Forschungen konnte ein Lebenswerk rekonstruiert werden, in dem Moderne und Mittelalter verschmelzen und das genau deshalb typisch für das 19. Jahrhundert ist.

Kunstgewerbeschulen: Wegbereiter einer neuen Architekturlehre? Konferenz 2024

4.-6. Dezember 2024 in Dortmund

Die heutigen Fachbereiche Architektur und Design der Fachhochschule Dortmund gehen auf die 1904 dort gegründete Handwerker- und Kunstgewerbeschule zurück. Das 120-jährige Jubiläum der Architekturlehre in Dortmund wird zum Anlass genommen, in einer Tagung die Beziehung zwischen Architekturausbildung und Kunstgewerbeproduktion eingehender zu beleuchten und den Einfluss von Kunstgewerbeschulen auf die damaligen Architekturdiskurse zu erörtern.

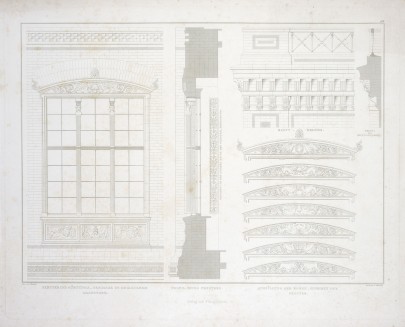

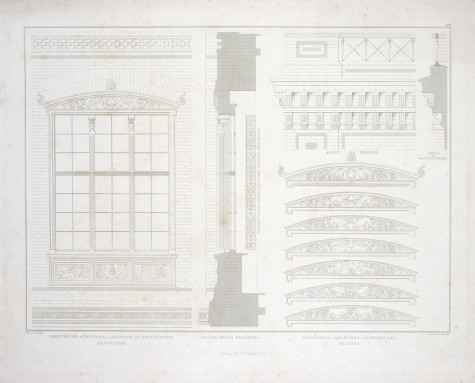

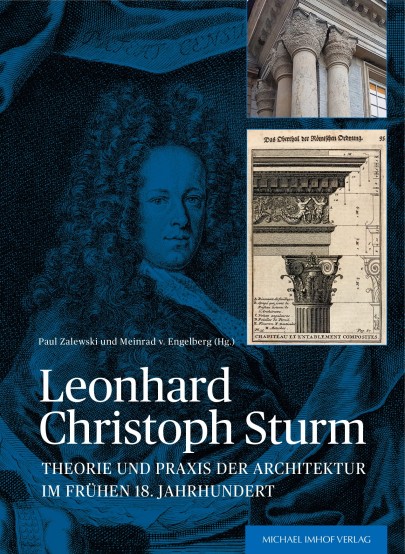

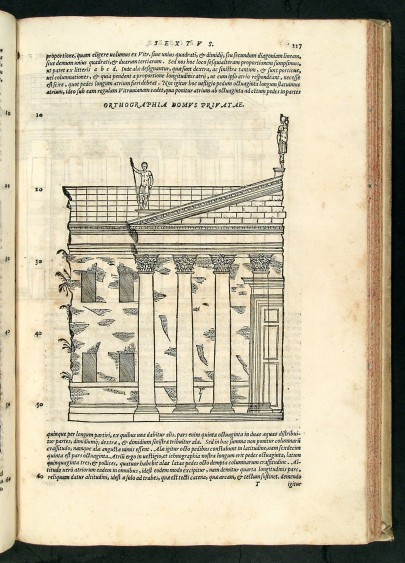

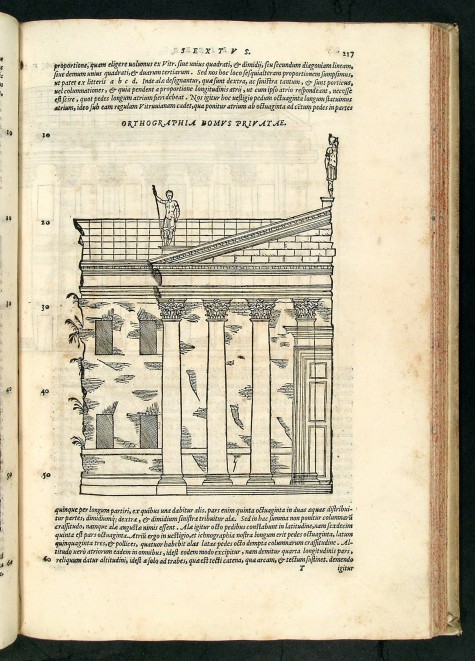

Neue Publikation: Leonhard Christoph Sturm. Theorie und Praxis der Architektur im frühen 18. Jahrhundert

„Leonhard Christoph Sturm. Theorie und Praxis der Architektur im frühen 18. Jahrhundert“, hrsg. von Paul Zalewski und Meinrad v. Engelberg, Petersberg: Michael Imhof Verlag 2023.

Mit Beiträgen von u. a. Meinrad v. Engelberg und Christiane Salge.

Leonhard Christoph Sturm (1669–1719) ist heute vor allem als einer der einflussreichsten deutschen Architekturtheoretiker seiner Zeit bekannt.

Die von Sturm und seinem ‚geistigen Vater‘ Nicolaus Goldmann entwickelten Ideen gelten als das umfangreichste Konzept einer Architekturtheorie im deutschsprachigen Raum – als eine den italienischen und französischen Werken ebenbürtige Architekturlehre. Sturm war aber noch viel mehr und anderes: Mathematikprofessor und streitbarer theologischer Laie, Reisender, vielgelesener Verfasser von Lehrbüchern und zuletzt auch praktizierender Architekt. Um dieser vielschichtigen, widersprüchlichen und bis heute in ihrer Bedeutung umstrittenen Figur gerecht zu werden, versammelt der Band Beiträge von 15 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz, die Leonhard Christoph Sturms Leben und Werk mithilfe ganz unterschiedlicher Perspektiven und Fragestellungen in den Blick nehmen.

Die Zusammenschau der vielseitigen Untersuchungen, der 82 meist farbigen Abbildungen und der präsentierten Quellenfunde bietet ein neues, differenziertes Bild von einem der interessantesten Protagonisten der Barockzeit in Norddeutschland.

Conference on data, tools and cultures in research: Open Structures

DATE

Conference: November 23rd–24th, 2023

LOCATION

Technical University of Darmstadt

Campus Lichtwiese

Department of Architecture (L3|01)

Faculty-Room (R 51)

El-Lissitzky-Straße 1

64287 Darmstadt

TOPIC

The advent of digitization has brought about significant changes in research on the built environment. Digital methods and technologies for manipulating data and matter are constantly being reconfigured, and with them our everyday practices of sharing, reusing and preserving data, tools and knowledge. Emerging approaches by international stakeholders to disclosure or non-disclosure of research-related data and tools have raised a pressing question for researchers regarding their position towards these developments.

OPEN STRUCTURES are needed to open up dynamic processes and interdisciplinary knowledge. The conference aims to foster the creation of interdisciplinary, open structures that can accommodate sustainable research in the fields of architecture, civil engineering and urbanism. By exploring data, tools and cultures, we aim to uncover transformative opportunities and chart a course toward a more sustainable future.

We are looking for novel perspectives that can create sustainable, flexible and adaptable infrastructures for data collection, processing, interpretation, exploration and dissemination.

The conference can be attended free of charge.

PROGRAMME

FLYER PDF (wird in neuem Tab geöffnet)

THURSDAY, 23.11.2023 (DAY 1)

14:00– 18:00

FRIDAY, 24.11.2023 (DAY 2)

10:00–17:00

More Details: https://www.open-structures.com/

ORGANIZATION

This conference is organized by FID BAUdigital (Roger Winkler, Chris Dähne, Andreas Noback, Stephan Tittel) together with the Institute for Computational Design and Construction (ICD) from University of Stuttgart, Department of Experimental Digital Design and Construction (EDEK) from University of Kassel and the interdisciplinary flagship project The New Open of the Design, Data, and Society Group at Delft University of Technology as well as our infrastructural partner NFDI4Ing with the Community Cluster 45 “architecture, civil and environmental engineering”.

Any questions? Get in touch via conference@open-structures.com

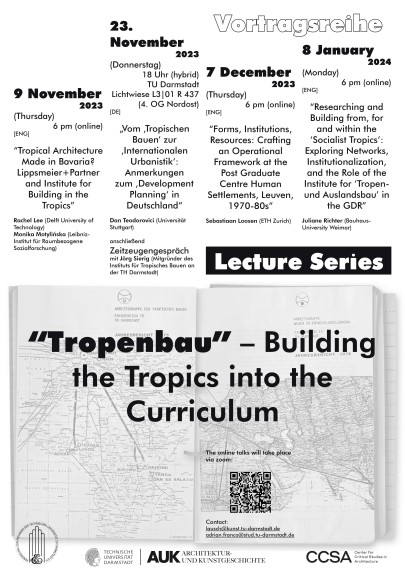

Lecture Series / Vortragsreihe: “Tropenbau” – Building the Tropics into the Curriculum

In den 1950er und 1960er Jahren starteten an europäischen Hochschulen dies- und jenseits des Eisernen Vorhanges Initiativen für wissenschaftliche Arbeitsgruppen, Institute und postgraduelle Studiengänge mit variierenden Namen: Tropenbau, Tropical Architecture, Building in Developing Countries, Human Settlements, etc. Oftmals basierten diese Initiativen auf dem Engagement von Einzelpersonen und des akademischen Mittelbaus. Der Begriff Institut wurde dabei unterschiedlich verstanden und mit diversen Inhalten gefüllt. Wie gestalteten sich die Institutionalisierungsprozesse? Woher stammte die Finanzierung, etwa für aufwendige Forschungsreisen ins Ausland? Mit welchen nationalen und internationalen Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit, der Bauwirtschaft und der Regional- und Stadtplanung wurde kooperiert? Wer wurde wie und für was ausgebildet? Wie sah die Außendarstellung dieser Arbeitsgruppen, Institute und postgraduellen Studiengänge aus und wie wurde ihr Wirken wahrgenommen?

Die Vortragsreihe ist Teil des Forschungsseminars zur Geschichte des Instituts (Arbeitsgruppe) für Tropisches Bauen an der damaligen TH Darmstadt, veranstaltet von Adrian Franco und Frederike Lausch im Wintersemester 2023/24. Sie ist eine Kooperation zwischen dem Fachgebiet Neuere Geschichte und dem Fachgebiet Architektur- und Kunstgeschichte an der TU Darmstadt und wird von der Vereinigung von Freunden der Technischen Universität zu Darmstadt e.V. gefördert.

In the 1950s and 1960s, various initiatives at European universities on both sides of the Iron Curtain gave rise to scientific working groups, institutes, and postgraduate programs, all bearing different names, such as Tropenbau, Tropical Architecture, Building in Developing Countries, and Human Settlements, among others. These initiatives often emerged from the dedication of individuals and emerging researchers. The term “institute” assumed a range of interpretations and embraced diverse facets. How did the processes of institutionalization unfold? What sources of funding supported them? What collaborations were forged with national and international actors in development politics, the construction industry, as well as regional and urban planning? Who underwent training, in what manner, and for what specific purposes? Furthermore, what was the external representation of these working groups, institutes, and postgraduate programs, and how was their work perceived?

The lecture series is part of the research seminar on the history of the Instituts (Arbeitsgruppe) für Tropisches Bauen at the former TH Darmstadt, organized by Adrian Franco and Frederike Lausch in the winter semester 2023/24. The lecture series is a collaboration between the Institute of Modern History and the Institute of History of Architecture and Art at TU Darmstadt, and is sponsored by the Vereinigung von Freunden der Technischen Universität zu Darmstadt e.V

9 November 2023 (Thursday), 6 pm (online) [ENG]

“Tropical Architecture Made in Bavaria? Lippsmeier+Partner and Institute for Building in the Tropics”

Rachel Lee (Delft University of Technology) and Monika Motylinska (Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung)

23. November 2023 (Donnerstag), 18 Uhr (hybrid) [DE]

TU Darmstadt Lichtwiese L3|01 R 437 (4. OG Nordost) „Vom ‚Tropischen Bauen‘ zur ‚Internationalen Urbanistik‘: Anmerkungen zum ‚Development Planning‘ in Deutschland“

Dan Teodorovici (Universität Stuttgart) anschließend Zeitzeugengespräch mit Jörg Sierig (Mitgründer des Instituts (Arbeitsgruppe) für Tropisches Bauen an der TH Darmstadt)

7 December 2023 (Thursday), 6 pm (online) [ENG]

“Forms, Institutions, Resources: Crafting an Operational Framework at the Post Graduate Centre Human Settlements, Leuven, 1970-80s”

Sebastiaan Loosen (ETH Zurich)

8 January 2024 (Monday), 6 pm (online) [ENG]

“Researching and Building from, for and within the ‘Socialist Tropics’: Exploring Networks, Institutionalization, and the Role of the Institute for ‘Tropen- und Auslandsbau’ in the GDR”

Juliane Richter (Bauhaus-University Weimar)

The online talks will take place via zoom:

https://tu-darmstadt.zoom-x.de/meeting/register/u5YtfuytqDIjG9akx4PUKVei8ILlU7r3D0Cd

Contact:

lausch@kunst.tu-…

adrian.franco@stud.tu-…

AO Finissage: 02.11.-10.11.2023

Zum Abschluss des LOEWE Schwerpunktes präsentieren Forscher*innen aus Architektur, Soziologie, Geschichts- und Medienwissenschaften und Rechtsgeschichte ihre Forschungsergebnisse in Form eines vielfältigen Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramms im Deutsches Architekturmuseum Frankfurt a. M. (Interim), Henschelstraße 18 in Frankfurt a. M., an der TU Darmstadt, Fachbereich Architektur, El-Lissitzky-Straße 1 und im Audimax Kino Cinema, Karolinenplatz 5 in Darmstadt.

Das gesamte Programm finden Sie hier: AO-Finissage-Program (wird in neuem Tab geöffnet).

Impressionen finden Sie hier:

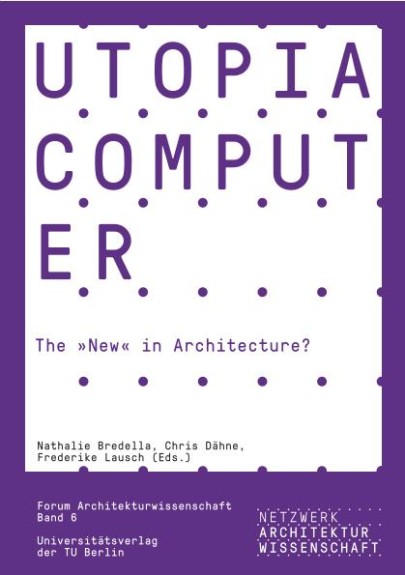

Neue Publikation: Utopia Computer. The “New” in Architecture?

Hg. von Nathalie Bredella, Chris Dähne, Frederike Lausch

The critical concern of the book “Utopia Computer” is the euphoria, expectation and hope inspired by the introduction of computers within architecture in the early digital age. With the advent of the personal computer and the launch of the Internet in the 1990s, utopian ideals found in architectural discourse from the 1960s were revisited and adjusted to the specific characteristics of digital media. Taking the 1990s discourse on computation as a starting point, the contributions of this book grapple with the utopian promises associated with topics such as participation, self-organization, and non-standard architecture. By placing these topics in a historical framework, the book offers perspectives for the future role computation might play within architecture and society.

Forum Architekturwissenschaft 6, Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin, 2023.

Open Access: https://architekturwissenschaft.net/forum-bd6

“The Case for Self-Education – The Self-Help Manuals of the Communication Centre of Scientific Knowledge for Self-Reliance”, in: ABE – Architecture Beyond Europe, No. 21, 2023.

von Frederike Lausch. 2023.

This paper addresses self-help manuals presenting planning, building and survival knowledge in the form of comic strips. They were designed by the Communication Centre of Scientific Knowledge for Self-Reliance (CCSK) and distributed globally, with a particular focus on India. The CCSK, founded in 1982-83 by architects Yona Friedman and Eda Schaur and funded by the United Nations University (UNU), imagined a multidirectional exchange of different forms of expertise, taking the knowledge and agency of non-professionals into account and aiming to question conventional concepts of the expert. This paper asks how different forms of expertise were acknowledged, constructed, and challenged in the CCSK manuals. It situates Schaur and Friedman’s work within the discourse on self-help in general and on “appropriate technology” and the role of communication media and visualization techniques in development aid in particular. Although the knowledge transfer from “developing countries” to industrialized ones remained largely imaginary, the CCSK contributed to establishing development as a global and mutual learning process, a concept especially advocated by the UNU.

CCSA Talks 2023

Das Center for Critical Studies in Architecture stellt aktuelle Forschungsarbeiten und Veröffentlichungen vor und diskutiert sie mit Gästen.

The Center for Critical Studies in Architecture presents current research projects as well as publications and discusses them with guests.

April 24, 18h (CET)

“What’s in an atmosphere? Emotions and urban atmospheres in late-nineteenth century London”

Cigdem Talu, McGill University, Canada

Moderation: Sara Honarmand Ebrahimi, Goethe University Frankfurt.

May 8, 18h (CET)

“Biocultural City”

Rob Boddice, Tampere University, Finland

Moderation: Sara Honarmand Ebrahimi, Goethe University Frankfurt.

June 19, 18h (CET)

“An Assemblage of ANY Oppositions: A Quest for Autonomy and Criticality in Late 20th-Century Architectural Theory”

Ehsan Kakhani, Shahid Beheshti University, Iran

Moderation: Frederike Lausch, Technical University of Darmstadt

CCSA Talks takes place via Zoom and will be later available on the CCSA YouTube-Channel.

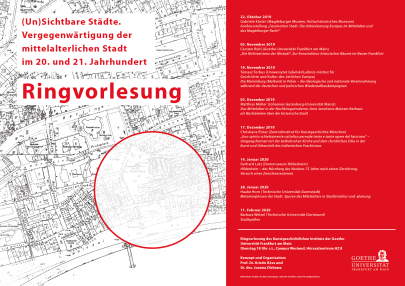

AO Ringvorlesung: Ordnung | Unordnung

20.4. – 14.7.2023 jeweils 18:00 (c.t.)

TU Darmstadt, Fachbereich Architektur, El-Lissitzky-Straße 1, Hörsaal L3|01 / 91

Ausnahme: Der Vortrag am 25.05. findet auf dem Campus Westend der Goethe-Universität Frankfurt statt: Hörsaal 8 im Hörsaalzentrum

Vorträge

04.05.

HOLGER HOFFMANN (Universität Wuppertal)

Subversionen (GER)

25.05.

THEODORA VARDOULI (McGill University)

High Orders: Structuring Architectural Possibility (EN)

Wichtig: Der Vortrag findet an der Goethe-Universität Frankfurt statt: Campus Westend, Hörsaalzentrum, Hörsaal 8.

15.06.

ANDREW WITT (Harvard University Graduate School of Design)

Between Calculation and Culture: Data, Mathematics, and Design (EN)

06.07.

MARIO CARPO (University College London)

Beyond Digital: Or, Why There Won’t Be a 3rd Digital Turn Driven by AI (EN)

Die Vorträge werden aufgezeichnet und sind anschließend auf dem AO Vimeo Channel des Schwerpunkts einsehbar.

Die bisherigen Untersuchungen des LOEWE-Scherpunkts “Architekturen des Ordnens” haben gezeigt, dass räumliches Wissen ein Verständnis unserer Welt und eine Möglichkeit, sie zu ordnen, eröffnet – eine Möglichkeit, die im Bereich der Architektur in besonderem Maße mobilisiert wird. Voraussetzung dafür ist das ständige Beobachten von Unordnung(en): Von Unordnung zur Ordnung wird etwas analysiert und bearbeitet, bis das Gefühl entsteht, die Zusammenhänge erfasst zu haben. Wir finden neue Logiken, wo wir sie vorher nicht gesehen haben, nehmen neue Muster in einer scheinbar ungeordneten Welt wahr. In ebenso vielen Fällen beobachten wir jedoch Prozesse, in welchen sich Zustände von Ordnung zu solchen der Unordnung entwickeln. Ausgehend von dieser Dialektik zwischen Ordnung und Unordnung zielt das Jahresthema 2023 darauf ab, die Entwicklung des Begriffs der Ordnung als unmittelbare Abhängigkeit von Unordnung mit ihren Veränderungen und Unstimmigkeiten im Laufe der Zeit zu untersuchen. Innerhalb dieses großen Rahmens werden von den Vortragenden im Rahmen der Ringvorlesung „Ordnung | Unordnung“ im Sommersemester 2023 zwei Themenbereiche besonders in den Blick genommen: Die Neubewertung des Konzepts der Ruine als Zeugnis der Lebenszyklen entworfene Ordnungen und mit Blick auf die architektonische Praxis die Dynamik von Ordnung und Unordnung im Computational Design.

New publication from Allison M. Stagg

Prints of a New Kind. Political Caricature in the United States, 1789–1828

Prints of a New Kind details the political strategies and scandals that inspired the first generation of American caricaturists to share news and opinions with their audiences in shockingly radical ways. Complementing studies on British and European printmaking, this book is a survey and catalogue of all known American political caricatures created in the country’s transformative early years, as the nation sought to define itself in relation to European models of governance and artistry.

Allison Stagg examines printed caricatures that mocked events reported in newspapers and politicians in the United States’ fledgling government, reactions captured in the personal papers of the politicians being satirized, and the lives of the artists who satirized them. Stagg’s work fills a large gap in early American scholarship, one that has escaped thorough art-historical attention because of the rarity of extant images and the lack of understanding of how these images fit into their political context.

Featuring 125 images, many published here for the first time since their original appearance, and a comprehensive appendix that includes a checklist of caricature prints with dates, titles, artists, references, and other essential information, Prints of a New Kind will be welcomed by scholars and students of early American history and art history as well as visual, material, and print culture.

“Thoroughly engaging with a well-crafted narrative, Prints of a New Kind is a long-awaited study filling a significant void in the history of American print culture. Allison Stagg sets the stage for a modern and popularized notion of political satire. This elegantly written book, lavishly illustrated, places the American tradition of caricature as separate from its European origins, with its own merits and history worthy of detailed examination.”—Nancy Siegel, author of Along the Juniata: Thomas Cole and the Dissemination of American Landscape Imagery

https://www.psupress.org/books/titles/978-0-271-09332-1.html#

Wir begrüßen am Fachgebiet unseren neuen Fellow aus Schweden: Björn Magnusson Staaf

My name is Björn Magnusson Staaf, and I am associate professor and senior lecturer in museology and heritage studies at Lund University, Sweden. In my previous research have worked with Cultural Resource Management Archaeology, the architectural history of South Sweden in the period from the industrialization and onwards, and with memory sociology in relation to heritage practices in Sweden and Turkey. I will be at the Technische Universität in Darmstadt in the period between April and June 2023 in order to study heritage organization and heritage management in Hessen. My aim of these studies is to make a comparison between German and Swedish heritage practices. The challenges that both Germany and Sweden face in regards to heritage work are similar, however, the differences in administrative organization create different conditions for these tasks in respective country.

DAAD-Fellowship für Frederike Lausch

06.01.23–30.03.23

Dr. Frederike Lausch ist von Januar bis März 2023 zu Gast an der School of Art der University of Arizona. Im Rahmen eines Forschungsstipendiums für promovierte Nachwuchswissenschaftler des Deutschen Akademischen Austauschdiensts wird sie dort an ihrem Forschungsprojekts „Yona Friedman and Eda Schaur’s Self-Help Manuals. Architecture and Sustainability in the Context of Development Aid“ arbeiten und unter anderem das Getty Research Institute und die United Nations Archives besuchen.

Neue Publikation: Zwischen Enklave und Vernetzung. Kunstgeschichte an der TU Darmstadt

von Lisa Beißwanger / Alexandra Karentzos / Christiane Salge

Die Kunstgeschichte an der Technischen Universität Darmstadt blickt auf eine 150-jährige Geschichte zurück. Dieses Jubiläum war der Ausgangspunkt für ein Forschungsprojekt und ein Symposium, deren Ergebnisse dieser Band vorstellt.

Eine Besonderheit der Kunstgeschichte in Darmstadt ist, dass sie nicht an einem Institut angesiedelt ist, sondern durch zwei Professuren an den Fachbereichen Architektur und Humanwissenschaften repräsentiert wird. Der vorliegende Band perspektiviert diese außergewöhnliche Konstellation historisch und vertritt die These, dass gerade der Status als kunstgeschichtliche „Enklave“ zu intensiver Vernetzung geführt hat.

Buch als E-Publikation zum Download:

https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/890

Dr. Lisa Beißwanger ist Kunsthistorikerin mit Schwerpunkt auf Kunst und Architektur des 20. Jahrhunderts. Sie ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Fachgebieten Architektur- und Kunstgeschichte und Architekturtheorie und -wissenschaft am Fachbereich Architektur der Technischen Universität Darmstadt. Ihre Promotion über Performancekunst im Museum schloss sie 2020 an der Justus-Liebig-Universität Gießen ab.

Prof. Dr. Alexandra Karentzos ist Kunst- und Kulturwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten auf Globalisierung, Fashion Studies und Kunst seit dem 19. Jahrhundert. Seit 2011 ist sie Professorin für Mode und Ästhetik an der Technischen Universität Darmstadt. Zuvor war sie von 2004 bis 2011 Juniorprofessorin für Kunstgeschichte an der Universität Trier und von 2002 bis 2004 wissenschaftliche Assistentin bei den Staatlichen Museen zu Berlin.

Prof. Dr. Christiane Salge ist Kunst- und Architekturhistorikerin mit Schwerpunkt Frühe Neuzeit. Seit 2017 ist sie Professorin für Architektur- und Kunstgeschichte am Fachbereich Architektur der Technischen Universität Darmstadt. Von 2003 bis 2012 war sie Juniorprofessorin an der Freien Universität Berlin und im Anschluss Projektleiterin des DFG-Projekts „Baukunst und Wissenschaft – Architektenausbildung um 1800 am Beispiel der Berliner Bauakademie“.

AO-Ringvorlesung „Designed Orders“ im WiSe22/23

Designed Orders

The architectural design process aims to create new orders and at the same time is, itself, structured by its practical, technical, social, and legal frameworks. The lecture series in the 2022/2023 summer and winter semester traces this double relation. Each design imagines the future and represents an attempt to create a new spatial – and thus always social – order. This projective access to the unknown and unthought places planning conventions, construction standards, legal requirements and established architectural, urbanistic and social ideas in relation to each other rethinks them, and makes them dynamic. The lecture series asks how design structures the interaction of these different and heterogeneous factors and what roles the conditions, norms, and tools of design play.

03.11.22

CARSTEN RUHL, DENNIS POHL (Goethe-Universität Frankfurt a.M.)

Mediated Orders: Material, Media, and Discourse in Architecture

10.11.22

STEFAN KÖGL (Siemens-AG, Berlin)

Siemensstadt Square – Die zehn Dimensionen der hybriden Stadt

01.12.22

ALLA VRONSKAYA (Universität Kassel)

The Talent-Meter: Space, Labor, and Architecture in Soviet Russia

15.12.22

ALBENA YANEVA (University of Manchester)

Disruptions: Architecture at the Time of Pandemic Upheavals

19.01.23

HÉLÈNE JANNIÈRE (Université Rennes 2 – Haute Bretagne)

Criteria and Instruments of Criticism: The Quest for an Architectural Specificity

02.02.23

REGINE HESS (ETH Zürich)

Othering Displayed: Racialized Spacemaking of German Exhibitions

More information: AO-Website

CCSA TALKS 2022/23

1

15.11.2022, 6 pm [ENG]

SARA HONARMAND EBRAHIMI (University College Dublin, Humboldt Fellow at Goethe-University)

Mod.: Frederike Lausch

»Emotion, Mission, Architecture. Building Hospitals in Persia 1865–1914«

2

28.11.2022, 6 pm [ENG] – Joint event with Architectures of Order

IOANNA PINIARA (Architectural Association School of Architecture London, AO-Fellow)

Mod.: Sarah Borree

»The Housing Question is a Feminist Question: Housing Commons for the ›New Woman‹ of the German Werkbund«

3

06.12.2022, 17:30 Uhr [DE]

TOM HOLERT (Harun Farocki Institut Berlin, HFBK Hamburg), AMALIA BARBOZA (kunst universität linz), MARKUS DAUSS (Goethe-Universität)

Mod.: Lisa Beißwanger

»Konzept Campus – Buchdiskussion der Neuerscheinung«

4

12.12.2022, 6 pm [ENG]

ISABEL RODRÍGUEZ DE LA ROSA (Universidad Politécnica de Madrid, Academic Guest at Goethe-University), JAVIER NAVARRO DE PABLOS (Universidad de Sevilla)

Mod.: Daniela Ortiz dos Santos

»Superimposed Readings over Territory: Two Spanish Case Studies on Heritage Resignification«

5

31.01.2023, 18 Uhr [DE]

BIRTE LEBZIEN (Fellow der Wüstenrot Stiftung)

Mod.: Oliver Elser

»Gründungsakte/n Heinrich Klotz. Werkstattbericht aus dem Archiv

des Deutschen Architekturmuseums«

6

13.02.2023, 6 pm [ENG]

BEATRIZ COLOMINA (Princeton University), IGNACIO G. GALÁN (Barnard College, Columbia University), EVANGELOS KOTSIORIS (Museum of Modern Art), ANNA-MARIA MEISTER (Technical University of Darmstadt)

»Radical Pedagogies: Institution and/or Resistance«

CCSA Programm PDF (wird in neuem Tab geöffnet)

Alle CCSA Talks finden bis auf weiteres auf Zoom statt und sind nach Abschluss der Veranstaltung auf dem YouTube-Kanal des CCSA abrufbar.

Architektur im Buch (Workshop intern CCSA & AO)

PROGRAMM:

Donnerstag, 30. Juni 2022

14.00-14.30 Hans Aurenhammer / Christiane Salge: Begrüßung und Einführung

14.30-15.30 Constanze Keilholz: „Architectura & Venetia. Die Titelbilder von Daniele Barbaros Dieci Libri und Palladios Quattro Libri im Kontext der Architekturpublizistik des 16. Jahrhunderts“

16.00-17.00 Berthold Hub: Text und Bild im Gespräch: Wie sollte Filaretes Libro architettonico benutzt werden?

17.00-18.00 Frederike Lausch: „Development through Images“? – Wissenstransfer mittels comicartiger Manuals im Entwicklungshilfekontext der 1980er Jahre

Freitag, 1. Juli 2022

9.00-10.00 Sebastian Fitzner: Gelehrte Städte. Bild- und Textrelationen in den Civitates orbis terrarum (1572–1599)

10.00-11.00 Anna-Maria Meister: Ernst Neuferts Lehren: Architektur zwischen Abort und Zylinderschloss

11.30-12.30 Andreas Nierhaus: Argument/Agitation. Text, Bild und Buch bei Otto Wagner

12.30-13.30 Sarah Borree: Vor dem Buch: Aushandlungen von Teilhabe und AutorInnenschaft in der Produktion

des Bilds der Architektur der deutschen Gegenwart in den Blauen Büchern 1925-1932

Der Workshop wird organisiert von Prof. Dr. Hans Aurenhammer und Prof Dr. Christiane Salge.

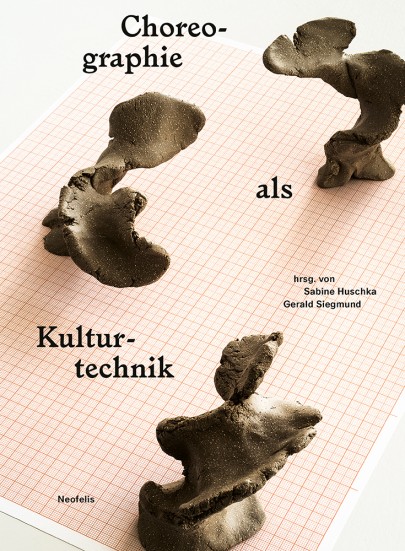

Neu erschienen: Aufsatz von Lisa Beißwanger

Choreographie als Kulturtechnik

Neue Perspektiven

Ist Choreographie eine Kulturtechnik und wenn ja, was macht sie aus? Ein neu erschienener Sammelband geht dieser Frage nach. Lisa Beißwanger hat dazu einen Aufsatz über „Museums-Choreographie“ beigetragen.

Pressemappe (wird in neuem Tab geöffnet)

Presseblatt (wird in neuem Tab geöffnet)

Literaturangabe:

Lisa Beißwanger: Museums-Choreographie: Mehr als eine Metapher? Eine kunsthistorische Perspektive auf Choreographie als Kulturtechnik, in: Huschka, Sabine; Siegmund, Gerald (Hrsg.): Choreographie als Kulturtechnik, Berlin: Neofelis 2022.

CCSA TALKS 2022

Das Center for Critical Studies in Architecture stellt aktuelle Forschungsarbeiten und Veröffentlichungen vor und diskutiert sie mit Gästen.

27.04.2022, 18 Uhr, CEST [DE]

„Performance on Display – Lebendige Kunst im Museum“

LISA BEISSWANGER MIT BARBARA CLAUSEN UND JENNY SCHLENZKA

09.05.2022, 18 Uhr, CEST [DE]

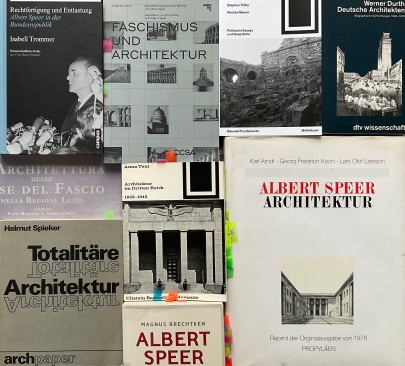

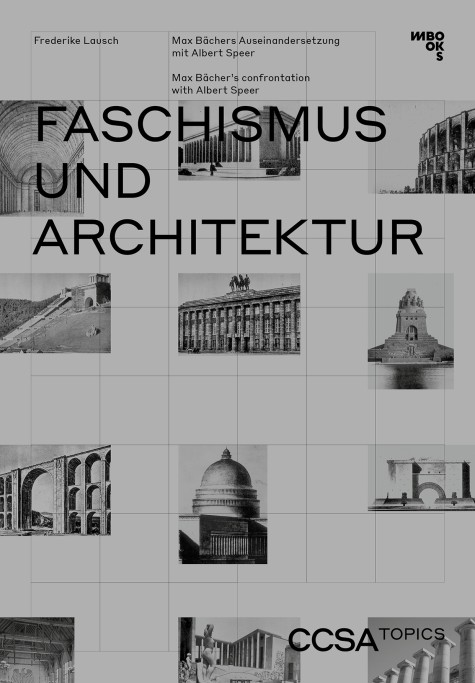

„Faschismus und Architektur. Eine wiederkehrende Debatte?“

FREDERIKE LAUSCH UND STEPHAN TRÜBY.

Moderation: ANNA-MARIA MEISTER

24.05.2022, 18 Uhr, CEST [DE]

Filmabend „Eine neue Umwelt – Heinrich Klotz über Architektur und Neue Medien“ / A New Environment: Heinrich Klotz On Architecture And New Media

(Dokumentarfilm, D, 2019, 78′, subtitles in English)

OLIVER ELSER IM GESPRÄCH MIT DEM REGISSEUR CHRISTIAN HAARDT

28.06.2022, 18 Uhr, CEST [EN]

“Archives, Displacement and the Re-edition of Max Cetto’s Modern Architecture in Mexico”

CRISTINA LÓPEZ URIBE, SALVADOR LIZÁRRAGA SÁNCHEZ AND DANIELA ORTIZ DOS SANTOS

Alle CCSA Talks finden bis auf weiteres auf Zoom statt und sind nach Abschluss der Veranstaltung auf dem YouTube-Kanal des CCSA abrufbar.

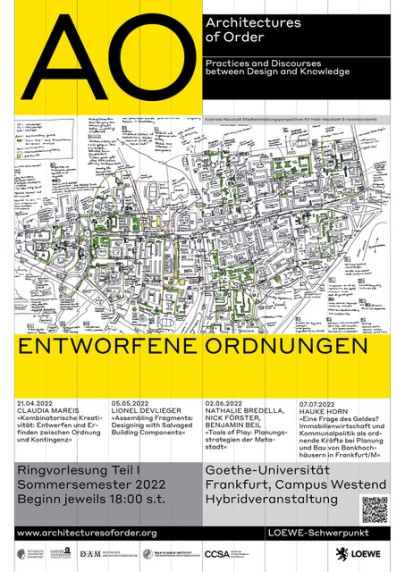

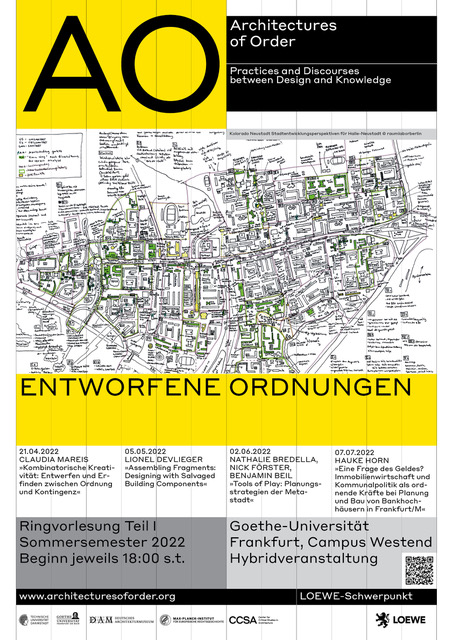

AO Ringvorlesung: Entworfene Ordnungen

Der architektonische Entwurfsprozess zielt auf das Herstellen neuer Ordnungen und wird gleichzeitig selbst durch seine praktischen, technischen, sozialen und rechtlichen Rahmenbedingungen strukturiert. Dieser doppelten Relation spürt die Ringvorlesung des LOEWE-Schwerpunkts „Architekturen des Ordnens“ im Sommer- und Wintersemester 2022/2023 nach. Jeder Entwurf imaginiert Zukunft und stellt einen Versuch dar, eine neue räumliche – und damit stets auch soziale – Ordnung hervorzubringen. Dieser projektive Zugriff auf noch Unbekanntes und Ungedachtes setzt dabei planerische Konventionen, bauliche Standards, rechtliche Vorgaben und etablierte architektonische, urbanistische und gesellschaftliche Vorstellungen zueinander ins Verhältnis, überdenkt und dynamisiert sie. Die Ringvorlesung fragt, in welcher Weise das Entwerfen die Interaktion dieser verschiedenen und heterogenen Faktoren strukturiert und welche Rolle die Bedingungen, Normen und Werkzeuge des Entwerfens spielen. Während die Ringvorlesung im Sommersemester der Frage nachgeht, wie Ordnung in den Entwurfsprozess kommt, nimmt das zweite Halbjahr das Wechselverhältnis von Entwurfsprozessen und ihren spezifischen Entwurfsgegenständen in den Blick.

Die Veranstaltungsreihe findet im Sommersemester im Hybridmodus (Präsenz und via Zoom) auf dem Campus Westend der Goethe-Universität Frankfurt an folgenden Terminen statt:

21.04.22

CLAUDIA MAREIS (Humboldt-Universität Berlin)

»Kombinatorische Kreativität: Entwerfen und Erfinden zwischen Ordnung und Kontingenz«

05.05.22

LIONEL DEVLIEGER (Ghent University, RotorDC)

»Assembling Fragments: Designing with Salvaged Building Components«

02.06.22

NATHALIE BREDELLA (Karlsruher Institut für Technologie) mit NICK FÖRSTER (Technische Universität München) und BENJAMIN BEIL (Universität Köln)

»Tools of Play: Planungsstrategien der Metastadt«

07.07.22

HAUKE HORN (Universität Mainz)

»Eine Frage des Geldes? Immobilienwirtschaft und Kommunalpolitik als ordnende Kräfte bei Planung und Bau von Bankhochhäusern in Frankfurt a. M.«

Veranstaltungsort: Casino auf dem Campus Westend, Raum 1.811

Ausnahme: Der Vortrag am 07.07. findet im ExNo-Gebäude, Raum EG.01 statt.

Infos zur Anmeldung auf Zoom folgen: https://architecturesoforder.org/event/entworfene-ordnungen/

Konferenz: The Power of Sources in Architecture Research and Practice

8. FORUM ARCHITEKTURWISSENSCHAFT

March 9–11, 2022

(all times indicated in CET)

Online via zoom

Concept & Organisation:

Sandra Meireis (ABK Stuttgart), Frederike Lausch (TU Darmstadt), Klaus Platzgummer (TU Berlin) and Eva Maria Froschauer (BHT Berlin)

Access to sources, knowledge, and information is going through fundamental changes as globalisation and digitalisation evolve. The same changes apply to the process of gaining new academic insights. As the amount of sources increases (as well as their diversity and general distribution), there are still fundamental differences in accessibility, depending on one’s geographic and economic position. What role do economic and social factors play in a researcher’s possibility to visit an archive, or simply to make due with a curated and digitalised selection of sources?

Zoom-Link

Programm_Forum_Architekturwissenschaft_2022 (wird in neuem Tab geöffnet)

Experience”Symposium: Encounters – „Spatial Dimensions of Moving Experience“

ENCOUNTERS: Journal-Release-Symposium zum Thema “Spatial Dimensions of Moving

26.02.2022

10:00 -12:30

online

Gastsprecherin: Lisa Beißwanger

Am 26. Februar 2022 ist Dr. Lisa Beißwanger zu Gast bei einem Symposium anlässlich der Veröffentlichung der aktuellen Ausgabe von „Dimensions. Journal of Architectural Knowledge“. Die Herausgeberinnen und Autor*innen der Journal-Ausgabe werden in drei Thematischen Blöcken, TERRAIN, TRACES + ASSEMBLAGE und EXTENSION, ihre Perspektiven vorstellen und diskutieren.

Programm (wird in neuem Tab geöffnet)

»Spatial Dimensions of Moving Experience«, Issue 02/2021 of »Dimensions. Journal of Architectural Knowledge«, explores the movements triggered by spatial, situational, and corporeal experiences and the respective sensations of being moved.

RELEASE

Thursday, 24.02.2022, 18:00 – 19:00 via zoom

On the occasion of the publication of this issue the Lead Editors will provide insights into the overarching concerns and intentions of the journal, as well as its future goals and upcoming issues. In addition, the editors of this issue, Katharina Voigt and Prof. Virginie Roy, will join Dr. Uta Leconte and Prof. Nicolai Bo Andersen to discuss the impact and relevance of investigating moving experience in relation to architecture and how it intertwines with the practice and theory of the architecture discipline.

ENCOUNTERS

Saturday, 26.02.2022, 10:00 – 12:30 via zoom

In accordance to the structure of this issue, the panels of this symposium negotiate the terrain, the traces and assemblages, as well as the extension and continuation possibilities of the exploration of Spatial Dimensions of Moving Experience.

The editors, Katharina Voigt and Prof. Virginie Roy, intend for this symposium to be an opportunity for the contributors to meet each other and to exchange ideas. All authors are invited to briefly present their contribution and discuss it in regard to its relating to movement and its relevance and impact to the constitution of knowledge in the discipline of architecture.

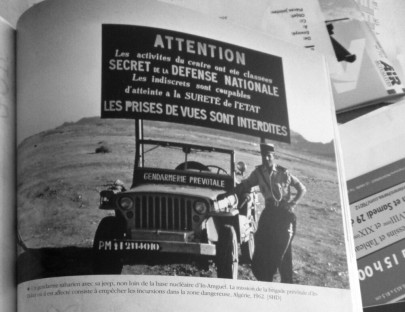

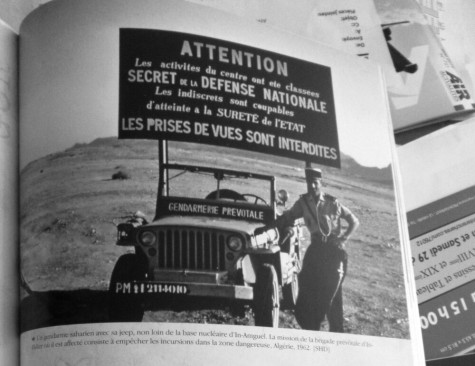

CCSA Lecture

Illegal or Secret? On France’s Classification of Declassified Archives

10.02.2022

10:00

online

Samia Henni

On January 1st, 2020, the French Secretary General of Defense and National Security activated an existing law that ordered the formal declassification of every classified archival document—including already declassified records—from 1940 to the present. These involved the Second World War and two colonial wars: The First Indochina War (1946-54) and the Algerian War of Independence (1954-62). The law requires every document that was stamped “top secret,” “secret,” or “confidential” at the moment of its creation to be officially declassified by the agency that created it before it can be communicated to the public. Most of the archives affected by this sudden change were already declassified and open to the public. This imposed paradox and abrupt classification of declassified documents denies the right to history and impede any attempts at writing or rewriting France’s colonial and military histories, which were often extremely violent.

In her talk, Illegal or Secret? On France’s Classification of Declassified Archives, Samia Henni examines the premises and intentions of this law and explores ways to expose this institutionalized controversy. In addition to presenting the ambiguous status of archival records that were used for the writing of Architecture of Counterrevolution: The French Army in Northern Algeria (EN, gta Verlag, 2017; FR, Editions B42, 2019), she will discuss two exhibitions projects: Archives: Secret Défense? (2021, ifa-Gallery Berlin/SAVVY Contemporary) and It Wasn’t a Secret (2021, CIVA Brussels) in which she questioned both the legality/illegality and secrecy of the French law and the formerly public archival records.

Der Vortrag ist Teil der Ringvorlesung »Architecture, Archive, Activism« und findet virtuell (ZOOM-Link) und in englischer Sprache statt.

AO Lecture

Objektarchitekturen, Wissenskonstellationen. Der museale Raum der Kunst- und Naturalienkammern in Theorie und Praxis

27.01.2022

18:00 – 20:00 Uhr

online

Eva Dolezel

Die Veranstaltung ist Teil der Ringvorlesung Gebaute Ordnung: Speicher des Wissens. Der Vortrag findet virtuell (ZOOM-Link) und in deutscher Sprache statt.

Kunst- und Naturalienkammern waren die frühneuzeitliche Vorform unserer heutigen Museen. Sie gelten häufig als Orte des Staunens angesichts bizarrer Sammlungsgegenstände und disparater Objektensembles. In der sammlungstheoretischen Literatur der Zeit zeigt sich jedoch, wie sehr die frühen musealen Räume ebenso Orte der Wissensgenerierung und -vermittlung waren, Orte der intermedialen Annäherung an die Objekte und des ständigen Ringens um neue Formen materieller wie epistemischer Ordnung.

Eines dieser museumstheoretischen Werke, Leonhard Christoph Sturms 1704 erschienene „Geöffnete Raritäten- und Naturalienkammer“ belässt es nicht bei praktischen Anleitungen für den Sammler, sondern entwirft ein ideales „Raritätenhaus“. Teil dieser Utopie eines Universalmuseums ist ein fiktiver Objektkatalog. So wird das „Raritätenhaus“ zu einer Art Metamuseum, in dem sich die gesamte Bandbreite der Sammlungskultur der Zeit entfaltet. Zudem skizziert Sturm für sein Museum ein Mobiliar, das die Objekte in Bewegung bringt. Er entwirft eine Ausstellungsarchitektur, die Ordnung und fokussierte Betrachtung mittels immer wieder neuer mechanischer Konstruktionen in Eins zu bringen versucht. Der Vortrag diskutiert Sturms Museumsutopie vor dem Hintergrund der frühneuzeitlichen Sammlungskultur und zeigt zugleich Bezüge zu den Museen des 18. Jahrhunderts auf.

Eva Dolezel studierte Kunstgeschichte und Neuere deutsche Literatur in Göttingen, München und Berlin. Ihre 2019 publizierte Dissertation stellt die Situation der Berliner Kunstkammer um 1800 in einen Vergleich mit verschiedenen Museumsprojekten des 18. Jahrhunderts. Sie war tätig im Bereich Museums- und Ausstellungswesen am Deutschen Hygiene-Museum Dresden sowie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung „Das Technische Bild“ des Hermann von Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik der Humboldt-Universität zu Berlin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Landesforschungsschwerpunkts „Aufklärung – Religion – Wissen“ der Martin Luther Universität Halle. Derzeit ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Staatlichen Museen zu Berlin in dem DFG-Projekt zur Berliner Kunstkammer „Das Fenster zur Natur und Kunst“.

CCSA Lecture

Writing Her Own Archive

26.01.2022

18:00

online

Anne Hultzsch

What constitutes an architectural archive? Is it a repository of production, of design, filled with plans, sketches on napkins, and correspondence between hero figures – useful and rich, yet often reinforcing canonisation by its very nature? Or can the practice of archival research, as exploration of a corpus, half sorted and inviting close inspection with the promise of discovery, help ‘to difference the canon’ (Pollock 1999)? Can it serve to make marginal architectural actors visible; those never called ‘architects’, who nevertheless had a lot to say about built spaces? I propose to think of the archive as a method as well as a site; a tool to lend credence to voices often unheard.

Link zum Video auf dem CCSA Youtube Channel

What will shift, if we begin to regard documentary writings – such as travelogues, journalism, domestic manuals, or political pamphlets – as archival depositories of architectural experience and critique? This talk explores a series of texts written by European women between c. 1750 and 1850 as architectural archives. It blows the dust of long-winded apologies for writing and publishing at all, it opens boxes of surprising views on new and old, iconic and unknown buildings and sites, and begins to catalogue women’s architectural agency in an epoch when there wasn’t meant to be any. In the process, it shelves (for a while at least) the concept of the archival hero, the genius architect whose estate sat at the centre of many architectural collections; placing centre stage (for a while at least) the (female) user and observer of the built.

Der Vortrag ist Teil der Ringvorlesung »Architecture, Archive, Activism« und findet virtuell (ZOOM-Link) und in englischer Sprache statt.

CCSA Talk

Architekturen des Archivs

26.01.2022

18:00

online

Carsten Ruhl im Gespräch mit Felix Waechter,

Mit dem Historischen Archiv und Rheinischen Bildarchiv der Stadt Köln wurde im September letzten Jahres eines der bedeutendsten kommunalen Archive des Landes wiedereröffnet. Notwendig geworden war der Neubau, weil durch Arbeiten an einem neuen U-Bahn-Abschnitt am 3. März 2009 der Vorgängerbau mit Grundwasser unterspült worden und in sich zusammengefallen war. Die Bestürzung über die zwei zu beklagenden Todesopfer sowie über den Verlust der nicht zu ersetzenden Archivalien war weit über die Stadt Köln hinaus groß. Die durch den Einsturz gerissene Bau- und Gedächtnislücke, eine mit Wasser gefüllte Grube, existiert bis heute. Sie ist Teil einer Erinnerungspraxis, die weit über das institutionelle Verständnis des Archivs hinausgeht bzw. dessen Selbstverständnis gar herausfordert. Was heißt es vor diesem Hintergrund, von Architekturen des Archivs zu sprechen?

Link zum Video auf dem CCSA Youtube Channel

Bio:

Carsten Ruhl ist Professor für Architekturgeschichte an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Sprecher des LOEWE-Schwerpunkts Architekturen des Ordnens (AO) sowie Mitglied des Center for Critical Studies in Architecture (CCSA).

Felix Waechter ist Professor für Entwerfen und Baukonstruktion am Fachbereich Architektur der Technischen Universität Darmstadt. Die Bauten des Büro Waechter + Waechter Architekten BDA wurden vielfach ausgezeichnet und veröffentlicht.

Alle CCSA Talks finden bis auf weiteres auf Zoom statt und sind nach Abschluss der Veranstaltung auf dem YouTube-Kanal des CCSA abrufbar.

CCSA Talk

Plexiglas und Kameras. Theodore Conrad, Louis Checkman und der New Yorker Architekturmodellboom 1950–1970

Do 20.01.2022

18:00

online

Teresa Fankhänel mit Anna-Maria Meister und Oliver Elser

Theodore Conrad ist der wohl erste und bislang einzige Modellbauer, dem die New York Times einen Nachruf gewidmet hat. Teresa Fankhänel konnte die Wunderkammer seiner Werkstatt in New Jersey noch im Originalzustand erschließen. In direkter Nachbarschaft befand sich das Fotostudio von Louis Checkman. Aus dem Zusammenspiel entstand eine medienübergreifende Partnerschaft.

Bio: Teresa Fankhänel hat ihre Dissertation an der Universität Zürich abgeschlossen, die als Buch unter dem Titel „The Architectural Models of Theodore Conrad. The ‘miniature boom’ of mid-century modernism” (Bloomsbury, London 2021) erschienen ist. Sie war 2017 bis 2021 Kuratorin am Architekturmuseum der TU München, wo sie zuletzt die Ausstellung „Die Architekturmaschine. Die Rolle des Computers in der Architektur“ kuratiert hat. Seit 2021 lebt sie in Chicago.

Anna-Maria Meister ist Professorin für Architekturtheorie und –wissenschaft an der TU Darmstadt.

Oliver Elser ist Kurator am Deutschen Architekturmuseum.

Alle CCSA Talks finden bis auf weiteres auf Zoom statt und sind nach Abschluss der Veranstaltung auf dem YouTube-Kanal des CCSA abrufbar. Link zum Video

CCSA Colloquium

Mi, 19.01.2022,

14:00 – 17:00,

online

Vortragende: Christina Clausen, Lisa Beißwanger, Alexander Brockenhoff

Die Leitung haben Prof. Anna-Maria Meister (TU Darmstadt), Prof. Christiane Salge (TU Darmstadt) und Prof. Carsten Ruhl (Goethe Universität Frankfurt).

CHRISTINA CLAUSEN

Loewe Schwerpunkt “Architectures of Order” | TU Darmstadt

„DIE ARCHITEKTURSAMMLUNG ALS IDEENRAUM. Bildmediale Vermittlungsstrategien mittelalterlicher Bauwerke (ca. 1830–60)“

LISA BEIßWANGER

CCSA / TU Darmstadt

„Bildung mit System – Westdeutsche Campusarchitektur im Kontext von Systemdenken und Systemtheorie“

ALEXANDER BROCKHOFF

Goethe Universität Frankfurt

„Walter Körte (1893–1972). Architekt · Hochschullehrer · Koordinator“

Zoom-Meeting beitreten:

https://uni-frankfurt.zoom.us/j/94687536359?pwd=aUJpNHFUSDVnQXlldG5GaXg2TCtHZz09

Meeting-ID: 946 8753 6359

Kenncode: 119799

Plakat als PDF (wird in neuem Tab geöffnet)

Veranstaltungsdetails auf der Webseite des CCSA:http://criticalarchitecture.org/veranstaltungen/ccsa-colloquium-3/

Alle CCSA Talks finden bis auf weiteres auf Zoom statt und sind nach Abschluss der Veranstaltung auf dem YouTube-Kanal des CCSA abrufbar.

AO Ringvorlesung Vortrag

Gebaute Welt- und Wissensordnung. Architekturen der Weltausstellungen im 19. Jahrhundert

13.1.2022

18:00-20:00

online

Kirsten Wagner

Die Veranstaltung ist Teil der Ringvorlesung Gebaute Ordnung: Speicher des Wissens. Der Vortrag findet virtuell (ZOOM-Link) und in deutscher Sprache statt und wird aufgenommen.

Während sich im 19. Jahrhundert die Museen weiter ausdifferenzierten und Spezialsammlungen an die Stelle des integrativen, Naturalia, Artificialia, Scientifica und Exotica einbeziehenden Modells der Kunstkammer traten, tauchten mit den Weltausstellungen neue Formate auf, die beanspruchten, die Welt auf einem begrenzten Raum abbilden zu können. Setzte sich diese Welt gemäß den Gewerbe- und Industrieausstellungen, aus denen die Weltausstellungen hervorgingen, zunächst vor allem aus gewerblichen Artefakten, einschließlich ihrer Rohstoffe und manuellen oder mechanischen Herstellungsverfahren, zusammen, erweiterten sich die Exponate zusehends um die Künste sowie archäologische und ethnographische Objekte. Die stetig anwachsende Menge an Exponaten erforderte entsprechende Ausstellungsräume, aber auch die Exponate erschließende Ordnungen, die gleichermaßen in und von den Ausstellungsräumen umgesetzt wurden. Exemplarisch in dieser Hinsicht ist die 1867 unter der Leitung des Sozialreformers Frédéric Le Play realisierte Weltausstellung in Paris. In ihren Bauten, vom ,Palais Omnibus‘ bis zu den Länderpavillons, verräumlichten sich verschiedene enzyklopädische und historische Wissensordnungen. Die Architektur trat dabei nicht nur als ein Subjekt des Ordnens auf, sondern auch als ein Objekt, das selbst den verräumlichten Wissensordnungen unterlag. Was in der Weltausstellung von 1867 bereits angelegt war, verselbständigte sich auf der Pariser Weltausstellung von 1889 zur ,Rue de l’habitation humaine‘, in der sich eine Naturgeschichte der (vernakulären) Architektur verkörpern sollte.