Wintersemester 2025/2026

Bachelor

Übung vor Originalen. Skulptur und Malerei in den Sammlungen von Städel und Liebieghaus

Christina Clausen

Bachelorseminar

Termine in Darmstadt von 14:30 bis 16.00 Uhr

13. Oktober 2025

3. November 2025

1. Dezember 2025

Blocktermine in Frankfurt von 14.00 bis 18.00 Uhr

14. November 2025 (Städel)

12. Dezember 2025 (Städel)

9. Januar 2026 (Liebieghaus)

23. Januar 2026 (Liebieghaus)

Raum: L3|01 R R 110

Sprache: Deutsch

Das Seminar bietet Einblicke in kunsthistorische Methoden zur Beschreibung, Analyse und Interpretation von Gemälden und Skulpturen. In drei Einzelsitzungen im Seminarraum werden wir uns gemeinsam einige Werkzeuge erarbeiten, die wir dann während vier Museumsbesuchen anwenden werden. In den Sammlungen von Städel und Liebieghaus werden wir uns intensiv mit Werken aus dem Mittelalter und der Renaissance befassen. Jede:r Teilnehmer:in wird im Museum ein Werk in einem Referat vorstellen und als abschließende Prüfungsleistung einen Katalogeintrag verfassen.

The seminar offers insights into art-historical methods for the description, analysis, and interpretation of paintings and sculptures. In two individual sessions in the seminar room (October 13, November 3), we will develop tools that we then apply during four museum visits in front of the originals (November 14, December 12, January 9, January 23). In the collections of the Städel and the Liebieghaus, we will engage intensively with works from the Middle Ages and the Renaissance. Each participant will present a work in the museum in the form of a presentation and, as a final examination, will write a catalogue entry. The structure and content of this specific text format will be discussed in another individual session in the seminar room (December 1).

Das Buch zum Bau

Dr. Meinrad v. Engelberg

Bachelorseminar

Immer montags von 16.00 bis 17.30 Uhr

Raum: L3|01 R455

Sprache: Deutsch

Wer heute zu einem Architekturthema etwas recherchiert, benutzt meist die Websuche oder fragt gleich die KI. Bücher in der Bibliothek erscheinen da oft überflüssig, unpraktisch, aus der Zeit gefallen: Ein Fehlurteil, das (wie so oft) einfach auf Unkenntnis und mangelnder Übung beruht.Dieses Seminar will einen Zugang zu den oft hermetisch wirkenden und schwer durchschaubaren Beständen der ULB schaffen. Im Selbstversuch soll erprobt werden, was Bücher leisten und das Internet nicht kann. Sie speichern nämlich oft spezifische Informationen, Texte, Ideen, Querbezüge, auf die Google und ChatGPT niemals zurückgreifen würden, weil digitale Medien meist nur eine Art allgemeines Basiswissen transportieren, das aber für Profi-Fragen im Studium oft nicht ausreicht.Im Unterschied zu vielen Online-Nachschlagewerken, z.B. Wikipedia, die über jeden Gegenstand genau eine, scheinbar „richtige, gültige, aktuelle Information“ bereithalten, liefern mehrere Bücher aus verschiedenen Epochen zum gleichen Thema oft Verschiedenes, Widersprüchliches, einander Ergänzendes. Sie sind wie Zeugenaussagen: Je mehr und verschiedene man davon kennt, desto mehr Facetten erschließen sich für den komplexen Zusammenhang. Sie vervielfachen die Perspektive und spiegeln Diversität. Es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern viele mögliche Blickwinkel.

Anyone researching an architectural topic today usually uses web searches or simply asks an AI. Library books often seem superfluous, impractical, and outdated: a misconception that (as is so often the case) is simply based on ignorance and a lack of practice.

This seminar aims to provide access to the often hermetic and opaque holdings of the University’s library. The goal is to test for yourself what books can do that the internet cannot. They often store specific information, texts, ideas, and cross-references that Google and ChatGPT would never access, because digital media usually only convey a kind of general basic knowledge, which is often insufficient for professional questions in studies.

In contrast to many online reference works, such as Wikipedia, which provide only one single, seemingly „correct, valid, and current piece of information“ on every subject, multiple books from different eras on the same topic often provide diverse, contradictory, and complementary information. They are like witness statements: the more and more diverse information you know, the more facets of the complex context become apparent. They multiply perspectives and reflect diversity. There is not just one truth, but many possible viewpoints.

Die Mitte der Stadt – Architekturgeschichte und Ikonographie urbaner Freiräume zwischen Nutzung und Repräsentation

Dr. Michael Groblewski

Bachelorseminar

Einführungsveranstaltung am 24. Oktober 2025 von 13.30 bis 16.30 Uhr

Blocktermine von 13.30 bis 16.30 Uhr

7. November 2025

21. November 2025

5. Dezember 2025

19. Dezember 2025

23. Januar 2026

6. Februar 2026

Raum: L3|01 R455

Sprache: Deutsch

Im Rahmen dieses Seminars soll die Präsenz von mittelalterlicher Architektur in Videospielen der letzten 15 Jahre untersucht werden. Wir werden uns dazu mit verschiedenen Genres befassen, in denen die Bedeutung von Architektur für das Spielerlebnis sehr unterschiedliche Rollen einnehmen kann. Während Rollenspiele zu einem großen Teil von der Wahrnehmung und Erkundung einer (auch architektonisch gestalteten) Welt geprägt werden (z.B. „Witcher III“ und „A Plague Tale 1/2“), gibt es auch eine Reihe von Spielen, in denen die Spieler:innen selbst aktiv in die Gestaltung der digitalen Umgebung eingreifen, zum Beispiel in Aufbau- oder Sandbox-Spielen (z.B. „Manor Lords“ und „Tiny Glade“); auch hier gibt es zahlreiche Abstufungen beim Grad der Gestaltungsfreiheit.Ein weiterer Fokus des Seminars wird auf dem Verhältnis zwischen Rekonstruktion und Imagination liegen. Viele Spielwelten sind von einem freien Umgang mit mittelalterlichen Vorbildern geprägt (z.B. „Elden Ring“), manche sind auch an einer möglichst detailgetreuen Wiedergabe der „Realität“ orientiert (z.B. „Kingdom Come: Deliverance 1/2“). Was bedeutet das jeweils für die Vorstellung von mittelalterlicher Architektur oder gar der mittelalterlichen Gesellschaft? Was können wir von Videospielen über Architektur lernen? Und in welcher künstlerischen und literarischen Tradition stehen die virtuellen Mittelalterfantasien unserer Gegenwart?

Traditionally, as in the case of the Grand Place/Grote Markt in Brussels, a large square forms the center of the city, the public (open) space of the citizens who support it; representative buildings of the respective urban society surround it, a fountain and/or a monument visualize its existential basis and cultural identity. Beyond all geographical and climatic conditions, the historical developments and political structures tied to the location lead to distinguishable characters, unique atmospheres, and recognizable individuality to this day, even if the city walls that spatially defined the location have survived in only a few cases. The seminar aims to analyze selected city centers within the framework of overarching typologies and to examine recent monument preservation strategies in the context of constant urban change.

Wunderkammer, White Cube, Digital Space: Konstruktion von Kunst im Raum

Dr. des. Elena Skarke

Bachelorseminar

Einführungsveranstaltung am 24. Oktober 2025 von 10.15 bis 11.45 Uhr

Blocktermine von 10.00 bis 15.00

21. November 2025

12. Dezember 2025

16. Januar 2026

30. Januar 2026

13. Februar 2026

Raum: L3|01 R455

Sprache: Deutsch

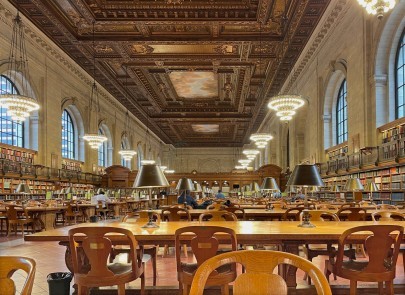

Die Präsentation von Kunstwerken in einem bestimmten Raum prägt entscheidend ihre Wahrnehmung und trägt maßgeblich zu ihrer „Kunstwürdigkeit“ bei. Von der Wunderkammer über den White Cube bis hin zu digitalen Ausstellungsräumen eröffneten sich jeweils neue Möglichkeiten, Kunst zu inszenieren und zu deuten. Nicht allein das Objekt selbst, sondern das Zusammenspiel von Werk und Umgebung bestimmt, wie Kunst entsteht, gelesen und bewertet wird. Das Seminar untersucht dieses Verhältnis aus kunsttheoretischer, soziologischer und architekturhistorischer Perspektive. Dabei werden sowohl Fragen nach der Geschichte von Ausstellungsräumen als auch nach den politischen Dimensionen von Ausstellungen gestellt: Wer legt fest, was als kunstwürdig gilt und welche Rolle spielt der Raum in dieser Zuschreibung? Ergänzt wird das Seminar durch Exkursionen, die es den Teilnehmenden ermöglichen, die Wechselwirkung von Kunst und Raum unmittelbar an ausgewählten Beispielen nachzuvollziehen. Wir besuchen gemeinsam die Kunsthalle Darmstadt, das Hessische Landesmuseum Darmstadt sowie das Architekturbüro „Bach Dolder“, das sich unter anderem auf die Gestaltung von Ausstellungen spezialisiert hat.

The presentation of artworks in a specific space has a decisive influence on their perception and contributes significantly to their “artistic merit.” From the Wunderkammer to the White Cube to digital exhibition spaces, new possibilities for staging and interpreting art are constantly emerging. It is not only the object itself, but also the interplay between the work and its surroundings that determines how art is created, read, and evaluated. The seminar examines this relationship from the perspectives of art theory, sociology, and architectural history. It addresses questions about the history of exhibition spaces as well as the political dimensions of exhibitions: Who determines what is considered worthy of being called art and what role does space play in this attribution? The seminar will be complemented by excursions that allow participants to directly experience the interplay between art and space through selected examples. Together, we will visit the Kunsthalle Darmstadt, the Hessisches Landesmuseum Darmstadt, as well as the architectural office „Bach Dolder“, which specializes, among other things, in exhibition design.

Einführung in die Denkmalpflege

Prof. Dr.-Ing. Clemens Brünenberg

Dr. Meinrad v. Engelberg

Bachelorvorlesung (Wahlpflichtfach)

Immer dienstags von 12.00 bis 13.20

Raum: L3|01 A92

Sprache: Deutsch

Bauen im Bestand, also die konkrete Auseinandersetzung mit vorgefundenen Situationen, bestimmt den heutigen ArchitektInnenalltag. Gerade qualitätvolle Bauwerke und Ensembles unterliegen oft dem Denkmalschutz – was bedeutet das in der Praxis? Was ist hier zu beachten, welche Entscheidungen sind zu treffen, welche Erwartungen haben die Fachbehörden im Hinblick auf wertvolle Bausubstanz und sensible städtebauliche Situationen? Welche Bedeutung haben die verschiedenen Kategorien von Ensembleschutz, Einzeldenkmal bis hin zum UNESCO-Welterbe?

In Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen wird in diesem Semester eine Ringvorlesung angeboten, bei der die MitarbeiterInnen des Amtes grundsätzliche Fragen ihres jeweiligen Fachgebiets wie Inventarisation, Bauforschung, Denkmalrecht, Garten- und Industriedenkmalpflege oder Restaurierung an konkreten Beispielen erläutern, zum Mitdenken und zur Diskussion auffordern. Die Inhalte der Veranstaltung werden am Semesterende in einer Klausur überprüft.Die Vorlesung ist ein Angebot im neugeschaffenen Wahlpflichtfach „Praxis und Technik“ im B.Sc. 2022 (neue PO, 5 CP). Dieses Modul sollte im 5. Semester, kann aber auch früher belegt werden. Das Wahlpflichtfach wird nicht über die digitale Wahl gewählt (keine Teilnahmebeschränkung). Das Angebot findet nicht in jedem Studienjahr statt, bei Interesse JETZT belegen.

Bauen im Bestand, also die konkrete Auseinandersetzung mit vorgefundenen Situationen, bestimmt den heutigen ArchitektInnenalltag. Gerade qualitätvolle Bauwerke und Ensembles unterliegen oft dem Denkmalschutz – was bedeutet das in der Praxis? Was ist hier zu beachten, welche Entscheidungen sind zu treffen, welche Erwartungen haben die Fachbehörden im Hinblick auf wertvolle Bausubstanz und sensible städtebauliche Situationen? Welche Bedeutung haben die verschiedenen Kategorien von Ensembleschutz, Einzeldenkmal bis hin zum UNESCO-Welterbe?In Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen wird in diesem Semester eine Ringvorlesung angeboten, bei der die MitarbeiterInnen des Amtes grundsätzliche Fragen ihres jeweiligen Fachgebiets wie Inventarisation, Bauforschung, Denkmalrecht, Garten- und Industriedenkmalpflege oder Restaurierung an konkreten Beispielen erläutern, zum Mitdenken und zur Diskussion auffordern. Die Inhalte der Veranstaltung werden am Semesterende in einer Klausur überprüft.Die Vorlesung ist ein Angebot im neugeschaffenen Wahlpflichtfach „Praxis und Technik“ im B.Sc. 2022 (neue PO, 5 CP). Dieses Modul sollte im 5. Semester, kann aber auch früher belegt werden. Das Wahlpflichtfach wird nicht über die digitale Wahl gewählt (keine Teilnahmebeschränkung). Das Angebot findet nicht in jedem Studienjahr statt, bei Interesse JETZT belegen.

Master

Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens (TEWA)

Prof.'in Dr. Christiane Salge

Workshop Wissenschaftliches Arbeiten

Einmalige Veranstaltung am 21. Oktober 2025 von 11.40 bis 13.10 Uhr

Raum: L3|01 A93

Sprache: Deutsch

Die Veranstaltung (die nur einmal im Semester stattfindet) richtet sich an Masterstudierende und ist idealerweise im 1. oder 2. Semester des Masterstudiums zu belegen. In dem Workshop werden die Grundlagen für das wissenschaftliche Arbeiten vor allem im Hinblick auf das Forschungsmodul exemplarisch erlernt. Neben einer Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Bibliotheksrecherche, Zitieren, wiss. Schreiben etc.) erhält man Einblick in spezifische methodische Zugänge der Fachgruppen des Fachbereichs 15. Zu erarbeiten ist ein Kurzexposé zu einem Thema mit Fragestellung und These, dem methodischen Vorgehen und dem Stand der Forschung.

Wir haben einen umfangreichen Moodle-Kurs eingerichtet, der Sie bei der Erstellung der Übungsleistung im Workshop Wissenschaftliches Arbeiten unterstützt.

The course is aimed at Master’s students and should ideally be taken in the 1st or 2nd semester of the Master’s program. The workshop provides an exemplary introduction to the basics of scientific work, especially with regard to the research module. In addition to an introduction to scientific work (library research, citation, scientific writing, etc.), you will gain insight into specific methodological approaches of the Subject Groups A to F of Department 15. Students are required to prepare a short exposé on a topic with a research question and thesis, the methodological approach and the current state of research.

We have set up a comprehensive Moodle course to support you with the preparation of the exercises in the Scientific Work workshop.

Master

Programmierte Hoffnung: Architekturexperimente an der HfG Ulm (1953–68)

Dr. Chris Dähne

Masterseminar (Blockveranstaltung)

Einführungsveranstaltung am 16. Oktober 2025 von 15.30 bis 17.30 Uhr

Workshop an der HfG Ulm

20. Oktober von 12.00 bis 17.00 Uhr

21. Oktober von 10.00 bis 16.30 Uhr

Blocktermine in Darmstadt

6. November 2025 von 14.00 bis 17.00 Uhr

13. November 2025 von 14.00 bis 17.00 Uhr

21. November 2025 von 14.00 bis 16.00 Uhr

Raum: L3|01 R 455

Sprache: Deutsch/Englisch

Der Glaube an Fortschritt, Technik und Wachstum prägte auch die Hochschule für Gestaltung (HfG) Ulm in den 1950er- und 1960er-Jahren. Vier Jahre nach ihrer Gründung verlagerte die HfG den Schwerpunkt von einer handwerklich geprägten Lehre hin zu wissenschaftlich-systematischen Methoden. Disziplinen wie Kybernetik, Mathematische Operationsanalyse, System- und Informationstheorie hielten Einzug – vermittelt durch Pioniere wie Norbert Wiener, Max Bense und Horst Rittel.Dieser Paradigmenwechsel führte zum Ulmer Modell, das auf wissenschaftlicher Basis neue Wege der Gestaltung von Architektur eröffnete. Studierende der Abteilung Bauen entwickelten Ansätze, die von halbautomatisierten Shopping Malls und seriellen Stabwerkkonstruktionen in Anlehnung an Buckminster Fuller bis hin zu modularen, metabolistisch inspirierten Wohn- und Schulbauten reichten. Ziel war es, Architektur wissenschaftlich, interdisziplinär und sozial verantwortlich zu gestalten.Das Seminar untersucht die Grundlehre der HfG-Abteilung Bauen, die aus einer Synthese von präzisem Handwerk, theoretischer Reflexion und technologischer Expertise hervorgegangen ist. In einem zweitägigen Workshop an der HfG Ulm nähern wir uns dieser Synthese an und rekonstruieren ausgestellte Exponate (Zeichnungen, Modelle) und frühe algorithmischer Entwurfsmethoden, zudem Archivalien und Literatur in der HfG-Bibliothek sichten. Ausgehend von der historischen Lehre an der HfG diskutieren wir das Verhältnis von architektonischer Forschung und Entwurf und reflektieren dessen Relevanz für heutige Gestaltungsprozesse.

Faith in progress, technology, and growth also shaped the Hochschule für Gestaltung (HfG) Ulm in the 1950s and 1960s. Only four years after its founding, the school shifted its focus from a craft-based education to scientific and systematic methods. Disciplines such as cybernetics, operations research, and systems and information theory became part of the curriculum, introduced by pioneers like Norbert Wiener, Max Bense, and Horst Rittel.

This paradigm shift led to the “Ulm Model,” which opened new, science-based approaches to architecture. Students in the Department of Building developed architectural concepts ranging from semi-automated shopping malls and serial space-frame structures inspired by Buckminster Fuller to modular, metabolist-influenced housing and school projects. The aim was to design architecture that was scientific, interdisciplinary, and socially responsible.

The seminar examines the teaching principles of the HfG’s Department of Building, combining craftsmanship, theoretical reflection, and technological expertise. It is based on historical and disciplinary studies (1950s–1970s) and the reconstruction of design tasks and early algorithmic methods.In a two-day workshop at the HfG Ulm, we will revisit these approaches using contemporary tools, analyze exhibited works (drawings, models), and consult archival materials and literature in the HfG library.

Hinter der Fassade – Architekturgeschichte zwischen Stein und Stimme

Prof.‘in Dr. Lisa Horstmann

Masterseminar (Blockveranstaltung)

Einführungsveranstaltung am 23. Oktober 2025 von 11.30 bis 16.30 Uhr

Blockterminevon 11.30 bis 16.30 Uhr

30. Oktober 2025

6. November 2025

13. November 2025

11. Dezember 2025

18. Dezember 2025

5. Februar 2026

Raum: L3|01 R 455

Sprache: Deutsch

Was erzählt ein Gebäude? Welche Geschichten stecken hinter der Fassade? Und wie lassen sich architektonische Orte so vermitteln, dass sie ein breites Publikum berühren?In diesem Blockseminar entwickeln wir gemeinsam einen Podcast, der Architekturgeschichte mit persönlichem Erzählen, historischer Analyse und sinnlicher Beschreibung verbindet. Im Mittelpunkt steht nicht nur das Bauwerk als Objekt, sondern auch das Erzählen über Architektur als Raum von Erinnerung, Erfahrung und gesellschaftlichem Wandel.Ziel des Seminars ist das Skripten von zehn Podcast-Folgen – auf Basis eines vorhandenen Formatkonzepts mit Folgengerüst, Marktanalyse und Erzählstruktur. Die Studierenden gestalten die inhaltliche Ausarbeitung: Themenfindung, Recherche, Erarbeitung von Regieblättern, Planung und Umsetzung von Interviews sowie Vorbereitung der Audioaufnahmen.Das Seminar vermittelt zentrale Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens im Bereich der Kunst- und Architekturgeschichte. Ergänzend werden Grundlagen der Wissenschaftskommunikation praxisnah eingeführt.

What does a building tell us? What stories are hidden behind the façade? And how can architectural spaces be communicated in ways that resonate with a broad audience?

In this seminar, we will collaboratively develop a podcast that combines architectural history with personal storytelling, historical analysis, and sensory description. The focus is not only on the building as an object, but also on storytelling about architecture as a space of memory, experience, and social change.

The aim of the seminar is to script ten podcast episodes—based on an existing format concept that includes an episode framework, market analysis, and narrative structure. Students will shape the content development: identifying topics, conducting research, preparing production sheets, planning and carrying out interviews, and preparing audio recordings.

The seminar introduces key methods of academic work in the field of art and architectural history. In addition, it offers a hands-on introduction to the basics of science communication.

City Views of Darmstadt

Allison Stagg, Ph.D.

Master Seminar (Block Seminar)

Introductory session on October 16, 2025, at 1.30 PM

Room: L3|01 R 455

Language: English

In collaboration with the Stadtarchiv in Darmstadt, students will spend the semester contributing topics, research, and their individual perspectives to an upcoming exhibit tentatively titled “City Views”. This course will introduce students to critical enquiry in local archival collections alongside the specific study of historical and contemporary Darmstadt sites. Students will have the opportunity during the semester to focus on aspects of the city that they find interesting and appealing, such as monuments, buildings, parks, forests, and public spaces. Students will work together with the staff at the Stadtarchiv to locate archival information, while also working independently to research and write exhibition texts that consider both the history of the chosen objects and the students’ personal reflections. This course will have an introductory class the first week of the semester. A workshop on using the archive in the Stadtarchiv will be organized for October or November, with further class sessions held in January at the Stadtarchiv.